最初にお知らせです。

このサイトには

油絵を描いてみたい、いま学んでいる

という人が多くいらっしゃいます。

そのような人に、少しでも油絵を学ぶ

手助けができればと思い、

私の画家としての経験から

できるだけ、わかりやすいようにまとめた

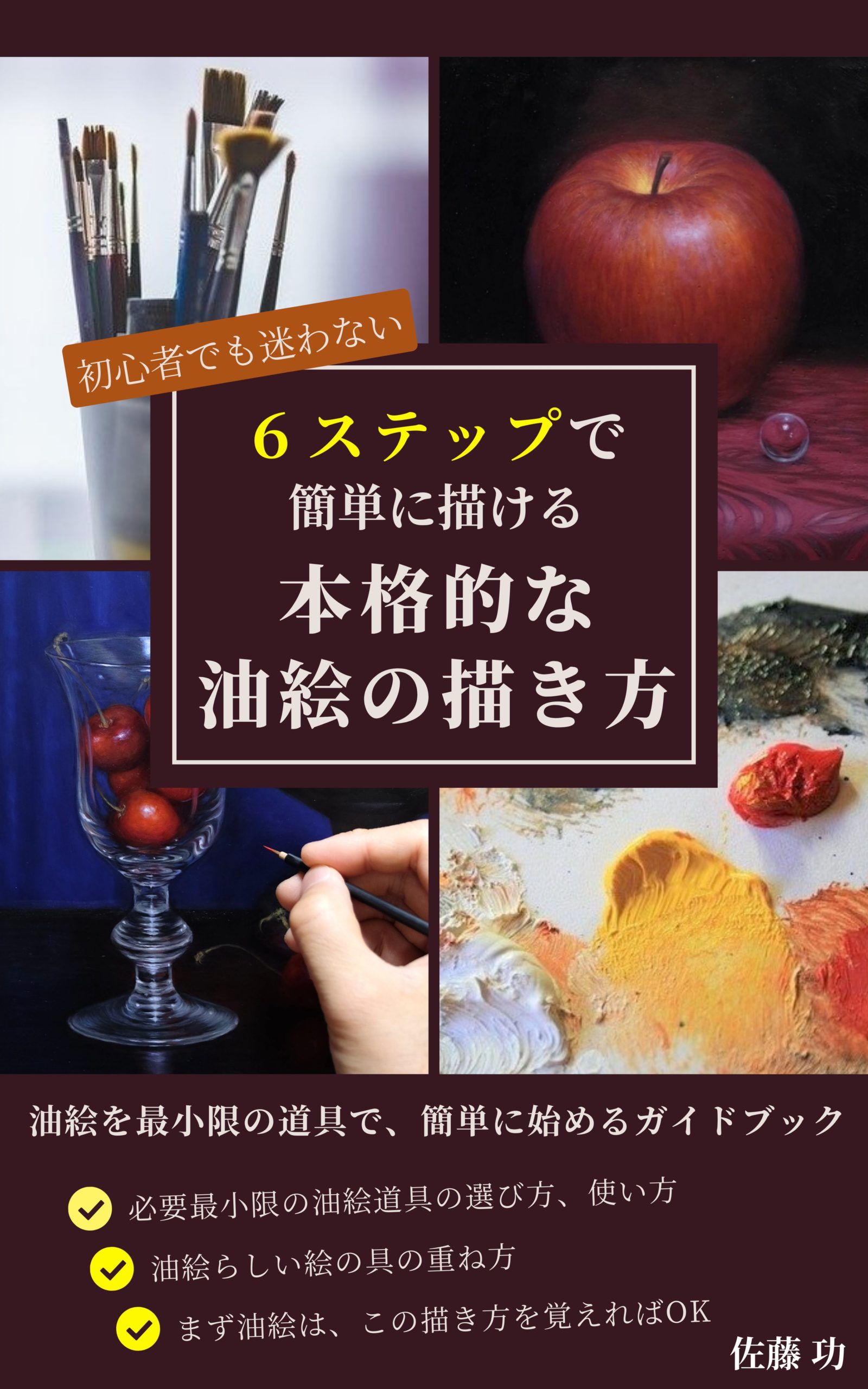

油絵を学べる電子書籍と動画講座を

期間限定ですが、無料で提供しています。

ご興味の方は下のリンクから

詳細を確認できます。

ぜひ受け取ってご覧ください。

多くの人に油絵の楽しさと魅力を

知ってもらえたら嬉しいです。

こんにちは、画家の佐藤功です。

17世紀オランダの画家フェルメール。

写実的な作品で有名なフェルメールの

特徴的な技法について記事を書いてみたいと思います。

目次

フェルメール作品「牛乳を注ぐ女」のポワンティエ技法とは?

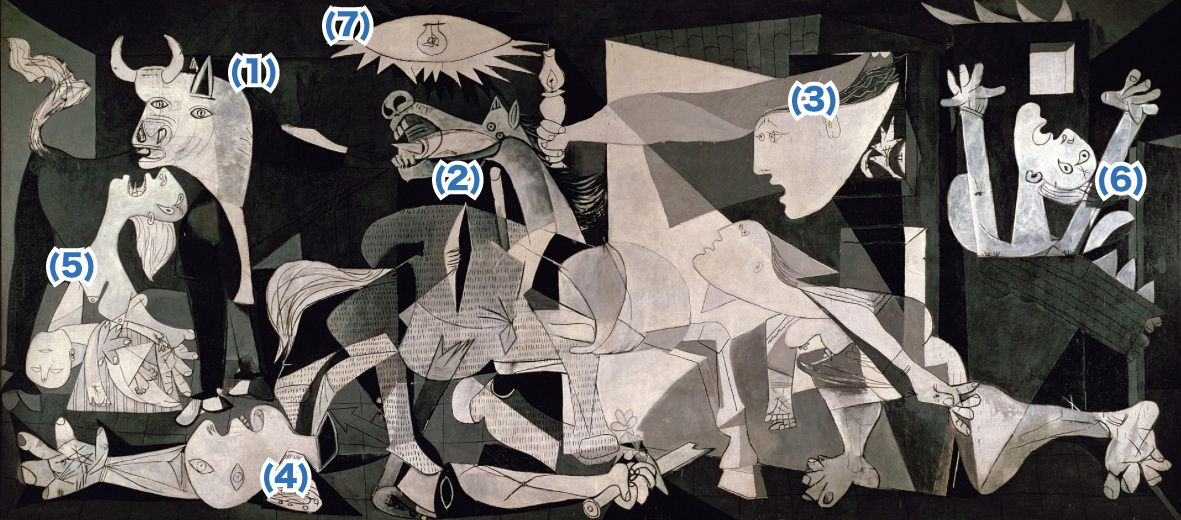

下図は、フェルメールの「牛乳を注ぐ女」です。

この絵は、使用人である女性が台所仕事をしているところ、

ミルクを陶器の鍋に注いでいるところですね。

左の窓から光が入ってきて、画面全体から柔らかな光を感じることができます。この光の印象をふまえて「牛乳を注ぐ女」に使われている「ポワンティエ」という技法を解説します。

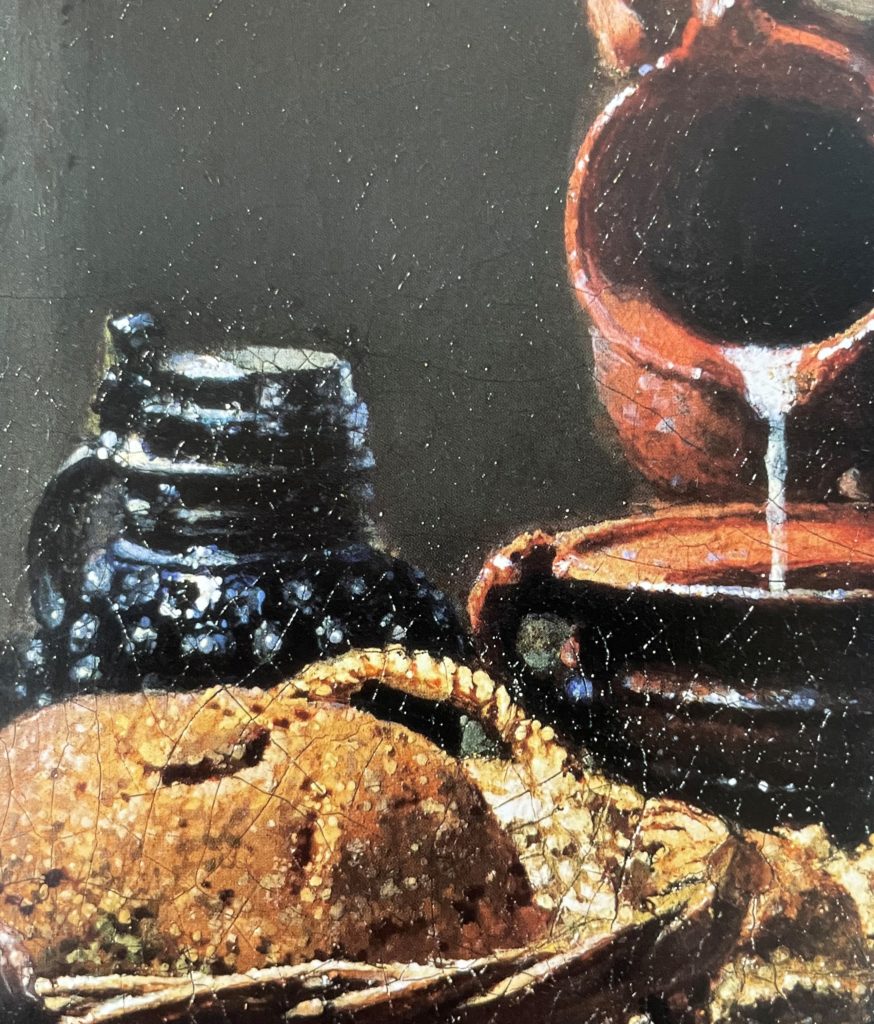

まず、下図を見てください。女性と背景の籠部分を拡大した画像です。

細密で写実的ではありますが、隅から隅まで描き込むのではなく、描き込みと簡略を織り交ぜています。

背景の籠や、衣服は部分的に描き込まれていますが、顔や手などは、意外にも簡略して描かれています。(徹底した細部への描き込みのファン・エイクとは対照的です)。でも、上図の全体像を見ると、細密で写実的に見えるのです。

次に下図を見てください。これは、陶器、鍋、パンなどの部分を拡大した画像です。よく見てみると、主にハイライト部分、光が当たっている箇所、反射している箇所、を光の点々で描いていることがわかるでしょうか。このような光の表現技法がポワンティエです。

この表現技法は、フェルメールだけに見られる特徴で、同時代の他の画家には見られません。ではなぜ、フェルメールはこのような描き方をするようになったのでしょうか・・・次に解説します。

フェルメールは、カメラ・オブスキュラを使って描いた

フェルメールは、ポワンティエという描き方を、なぜするようになったのか?

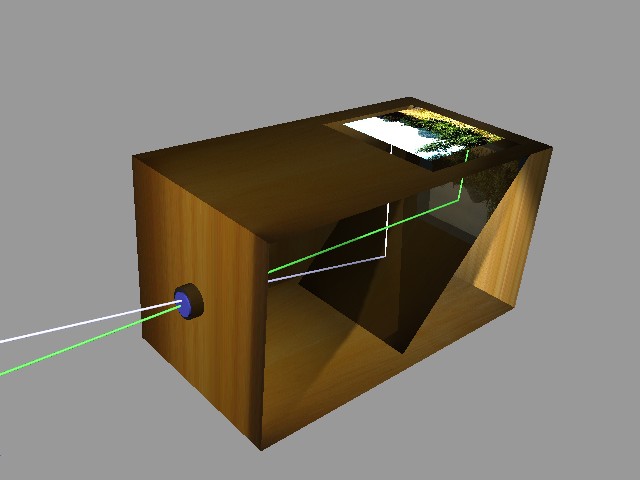

これは、フェルメールが、下図のカメラ・オブスキュラ(暗箱)という装置を使用して描いたことが影響していると考えられています。

カメラ・オブスキュラの原理はピンホールカメラと同じです。暗箱に開けた小さい穴(レンズの役目)を通して、中の鏡面→ガラス板に、外の景色が映るというものです。

フェルメールは、このガラス板に映った映像をなぞって、およその輪郭や構成を写し取ったと考えられています。

光の点々は、ピンボケ画像

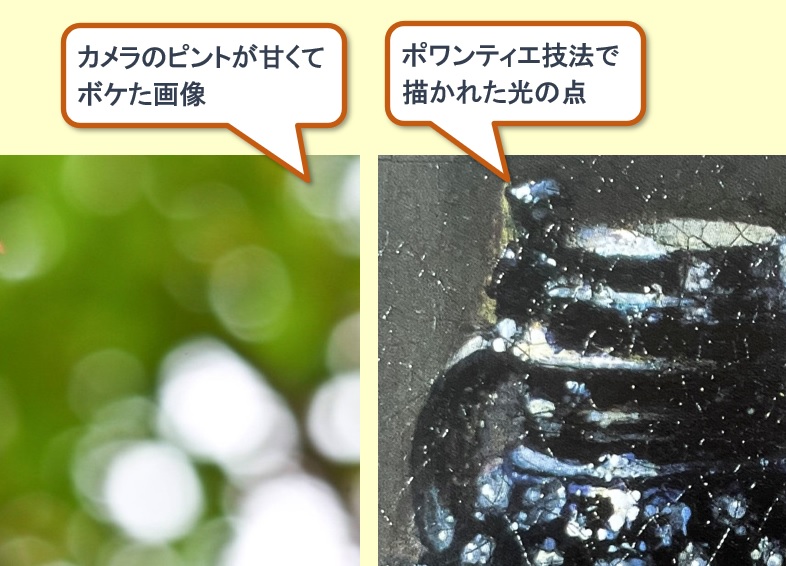

カメラ・オブスキュラで映した映像は、ピントが甘くボケていて、その映像をそのまま描いたようです(カメラで撮影したピンボケ画像と考えれば、わかりやすいと思います)そうして、ボケた光を点で表現する「ポワンティエ」が確立したと思われます。

下図は、カメラのピンボケ画像と、ポワンティエ技法を比べたものです。ピンボケした光の点々をそのまま描いていることがわかりますね。

実際に油絵制作でポワンティエ技法を使うと、

モチーフの形態を強調できる

柔らかい光の印象になる

といった効果があります。

私も油絵制作のとき、部分的にポワンティエ技法で描くことがあるので、効果を実感しています。

ポワンティエを油絵制作に生かすには?

油絵を描いている人は、このポワンティエ技法をぜひ試してみてください。とても効果が出やすい描き方です。描き方のポイントを説明しますね。

まず、漠然と光を点々と描いても効果は薄いです。

光の点について、点の大きさ、明度、色相の違いに注意して描きます。

この描き分けにより、柔らかい光の表現とともに、奥行き、質感、形態、立体感、なども、しっかり強調できるのです。

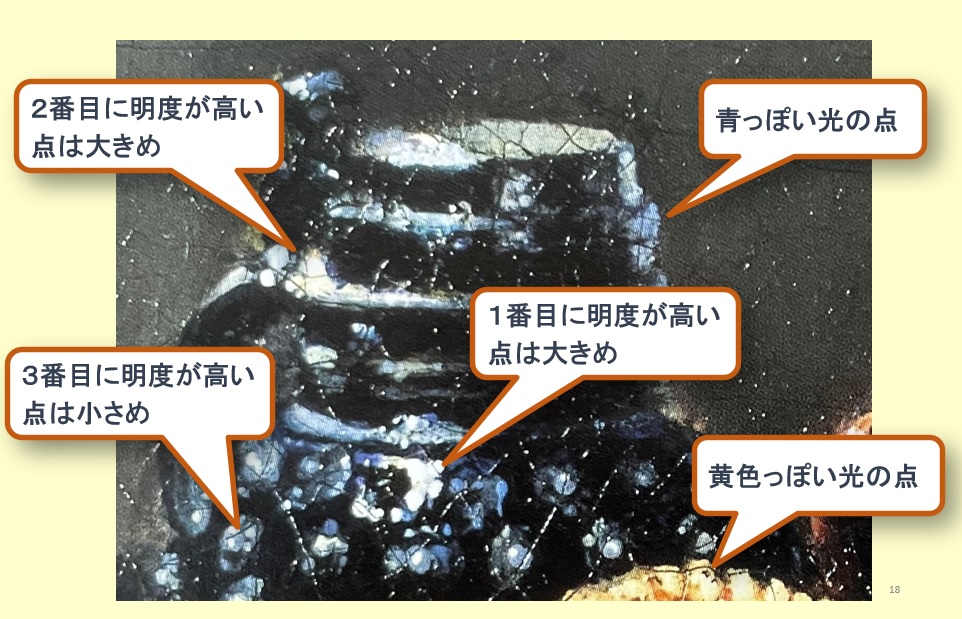

下図を見てください。陶器のような光沢があり硬質な質感を表すには、明度差が大きい点々にするとよいです。描く時に、光の点の「明度の順番」と「大きさの順番」を意識します。強い光が当たっている箇所は、明度が1番高く、点が1番大きくなる傾向があります。

光の点の「色相の違い」は、モチーフの固有色や反射光を表すので、質感にもかなり影響します。しっかり色相の違いを観察しましょう。また、明度差が小さい点ならば、パンのように鈍いマットな質感を表しやすいです(ただし、ポワンティエ部分以外の描写も影響するので、一概には言えませんが)。

描く時のポイントをまとめると次の3点です。

油絵制作に生かしてみてください。

1.点の大きさ、明度、色相の違いに注意する

2.しっかり対象の形態を描いてから、ポワンティエを使う

3.ポワンティエに頼り過ぎない

この記事をご覧になっている

油絵を描いてみたい、いま学んでいる

そういった人に

私の画家としての経験から書いた、

油絵を学べる

「電子書籍」と「動画講座」を

期間限定ですが、無料で提供します。

(初心者、経験者とも活用できます)

多くの人に油絵の楽しさと魅力を

知ってもらえたら嬉しいです。

ご興味の方は下のリンクから

詳細を確認できます。

ぜひ受け取ってご覧ください。

<あわせて読みたい>

〇油絵は独学できるの?【結論:独学できます】初心者~経験者まで参考になります

〇油絵に必要な道具|買ってはいけないものは?|油絵の具、溶き油の選び方は?【初心者にわかりやすく説明】

次は、フェルメールの別の作品で、一筆描き?を見てみましょう。

フェルメールは、一筆描きで描いている?

下図は、「ヴァージナルの前に座る女」です。これはヴァージナルという鍵盤楽器の前に座っている女性を描いています。

ここで、特に見てほしいところは、ヴァージナルの模様です。下図を見るとよくわかりますが、一筆描きで描いています。筆で細かく何度も描き込んでいる印象がありますが、、、こういう発想で描いても細密(緻密)に見える表現はできるのですね。

フェルメールの他の作品も見てみると、楽器のほかにも、服の模様、床の模様など、一筆描きや、数回の筆さばきで描いています。細密に見える表現は、何度も細かく筆を入れるという先入観にとらわれがちですが、先入観にとらわれず、常にいろんな発想で、描き方も工夫していきたいですね。

別記事で書いたファン・エイクのように、細かく何度も筆を運ぶ超絶技巧な描き方とは対照的です。

フェルメール、ファン・エイクのどちらが良いということではなく、様々な描き方があるので、色々な画家の作品を参考にして、それぞれ自分がしっくりくる方法を見つけてくださいね。

※最後にお知らせです。

油絵を学びたいあなたへ、

期間限定で、私が執筆した油絵の描き方の

「電子書籍」と「WEB動画講座」を無料でプレゼントします。

今すぐ以下のボタンから、

無料で受け取ってください。

油絵を学ぶ人の手助けになれば嬉しいです。