最初にお知らせです。

このサイトには

油絵を描いてみたい、いま学んでいる

という人が多くいらっしゃいます。

そのような人に、少しでも油絵を学ぶ

手助けができればと思い、

私の画家としての経験から

できるだけ、わかりやすいようにまとめた

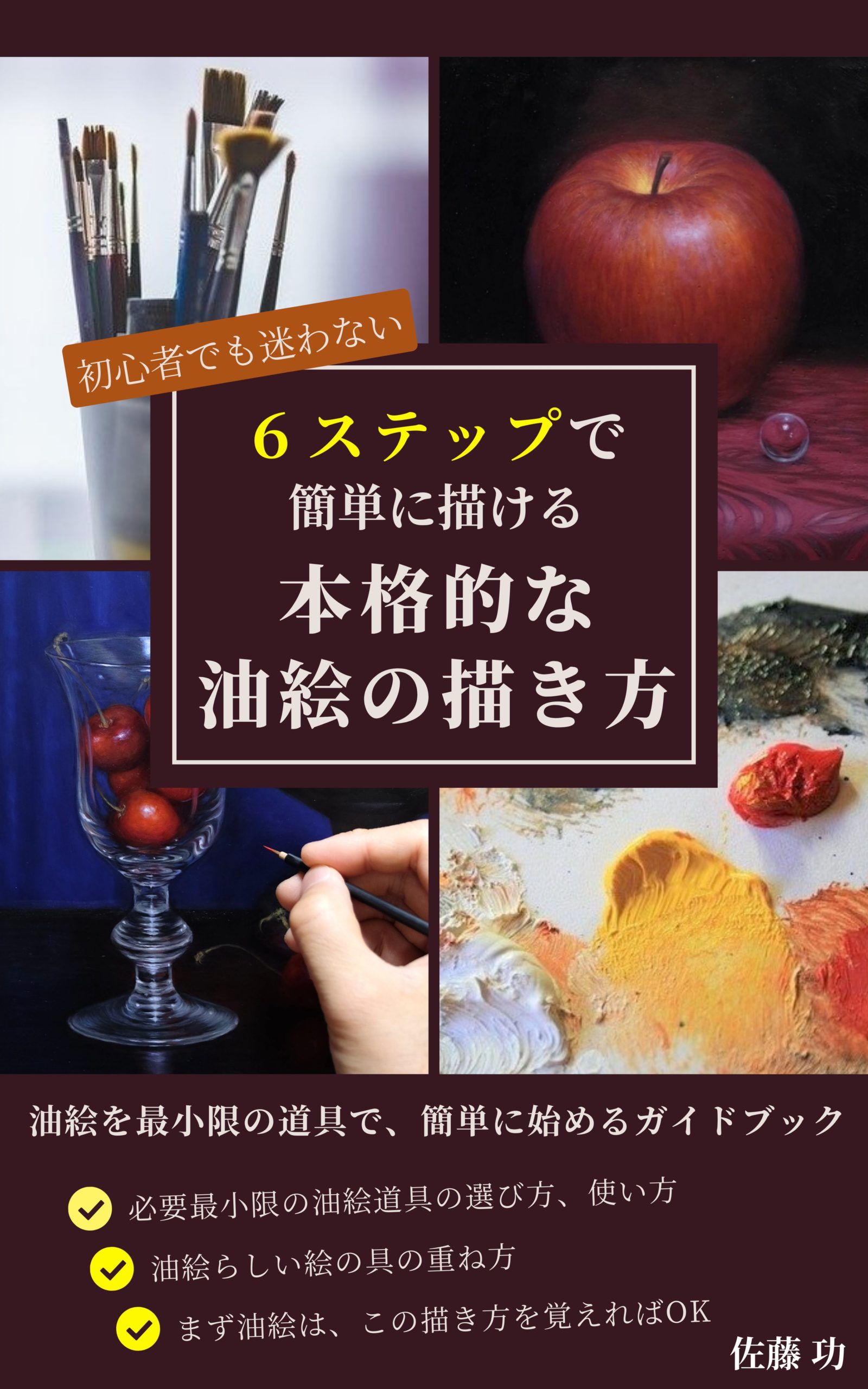

油絵を学べる電子書籍と動画講座を

期間限定ですが、無料で提供しています。

ご興味の方は下のリンクから

詳細を確認できます。

ぜひ受け取ってご覧ください。

多くの人に油絵の楽しさと魅力を

知ってもらえたら嬉しいです。

【有名絵画】画家視点で選ぶ30作品【独自の感想や考察、一言メモ】

こんにちは、画家の佐藤功です。

今まで、私が画家として刺激を受けた絵画、現在の制作の糧となっている絵画など、30作品を紹介します。実際に私が鑑賞した作品が半数近くあります。また、模写した作品も一部あります。なので、かなりリアルな感想や考察です。

有名絵画を中心に紹介していますが、知る人ぞ知る絵画も紹介していますので、新たな発見があるかもしれません。

紹介している作品ごとに、「絵画の概要」+「画家視点での感想、考察、一言メモ」などを書いています。感想や考察は、画家としての私の独自視点ですので、斜めから切り込んだ内容もたまに入っています(^^

1作品当たり、1分で読める内容です。下の30作品の目次は、リンクしていますので、上から順でも、興味ある作品からでも、自由に読んでください。色々な絵画に興味を持つきっかけになってもらえれば嬉しいです。

30作品の目次

- 光輝くような黄色、存在感【ひまわり】ヴィンセント・ヴァン・ゴッホ

- 世界一有名な人物画、独自技法も【モナ・リザ】レオナルド・ダ・ビンチ

- 難解な解釈。ギリシャの神々が登場【春】サンドロ・ボッティチェリ

- 生きているような【オフィーリア】ジョン・エバレット・ミレイ

- 戦争で無差別爆撃された都市【ゲルニカ】パブロ・ピカソ

- 聖書の教え。落穂は貧者のため【落穂ひろい】ジャン・フランソワ・ミレー

- モデルは謎の少女【真珠の耳飾りの少女】ヨハネス・フェルメール

- 離れて見るとわかる【睡蓮】クロード・モネ

- 私(佐藤)が画学生時代に仕事で模写した絵【ムーラン・ド・ラ・ギャレット】オーギュスト・ルノワール

- 画家は問題児。絵画は一級品【キリストの捕縛】カラバッジョ

- 甘いタイトルも死生観【接吻】グフタス・クリムト

- 私(佐藤)も模写した写実絵画【ミルクを注ぐ女】ヨハネス・フェルメール

- ジョジョみたいなポーズ【ほおずきの実のある自画像】エゴン・シーレ

- 気難しそうな教皇ってわかる絵【教皇インノケンティウス10世の肖像】ディエゴ・ベラスケス

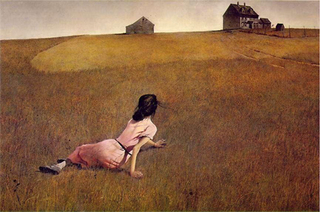

- 意味を知るべき深い絵【クリスティーナの世界】アンドリュー・ワイエス

- 皆でお金払った集団肖像画→不満な人も…【夜警】レンブラント・ファン・レイン

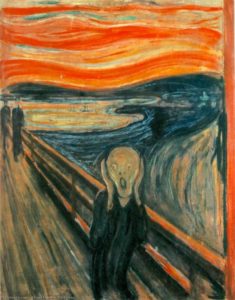

- 叫んでない。叫びから耳を塞いでいる【叫び】ムンク

- 画家の女性遍歴が垣間見れる【白いドレスの女】パブロ・ピカソ

- 淫靡な絵柄が無数?謎解き?【快楽の園】ヒエロニムス・ボス

- 戦国武将の威厳を誇示するための絵【唐獅子図】狩野永徳

- 息子を亡くした後【松林図屏風】長谷川等伯

- 余白を生かした傑作【風神雷神図屏風】俵屋宗達

- 明治時代に日本人が描いた油絵【鮭】高橋由一

- 約600年前の油絵【ヘントの祭壇画】ヤン・ファン・エイク

- カブトの絵の具の盛り上げがすごい【黄金の兜の男】レンブラント

- 風刺絵の集合体【ネーデルラントのことわざ】ピーテル・ブリューゲル(父)

- ハートマークの鳳凰【老松白鳳図】伊藤若冲

- 親友の自殺の影響か【人生】パブロ・ピカソ

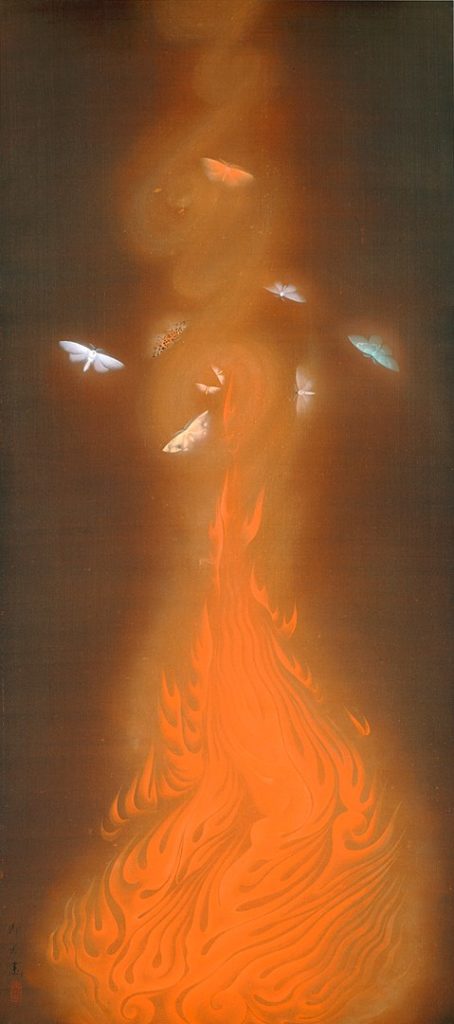

- 見たら忘れない【炎舞】速水御舟

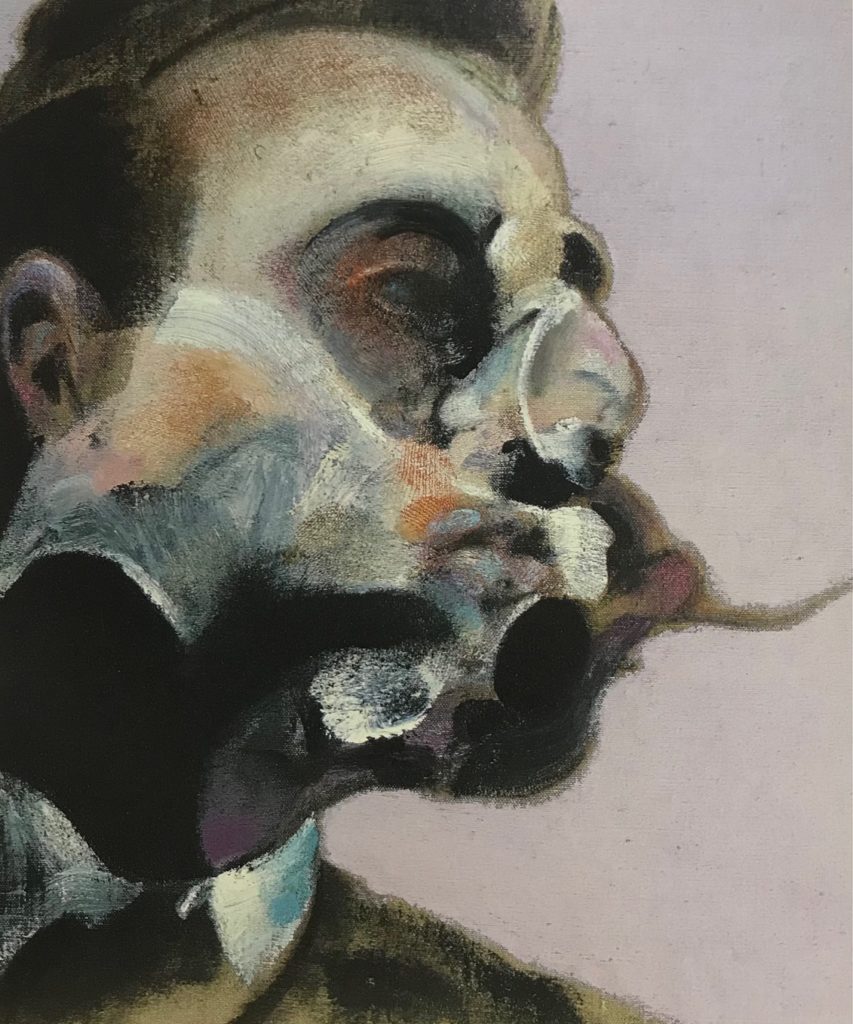

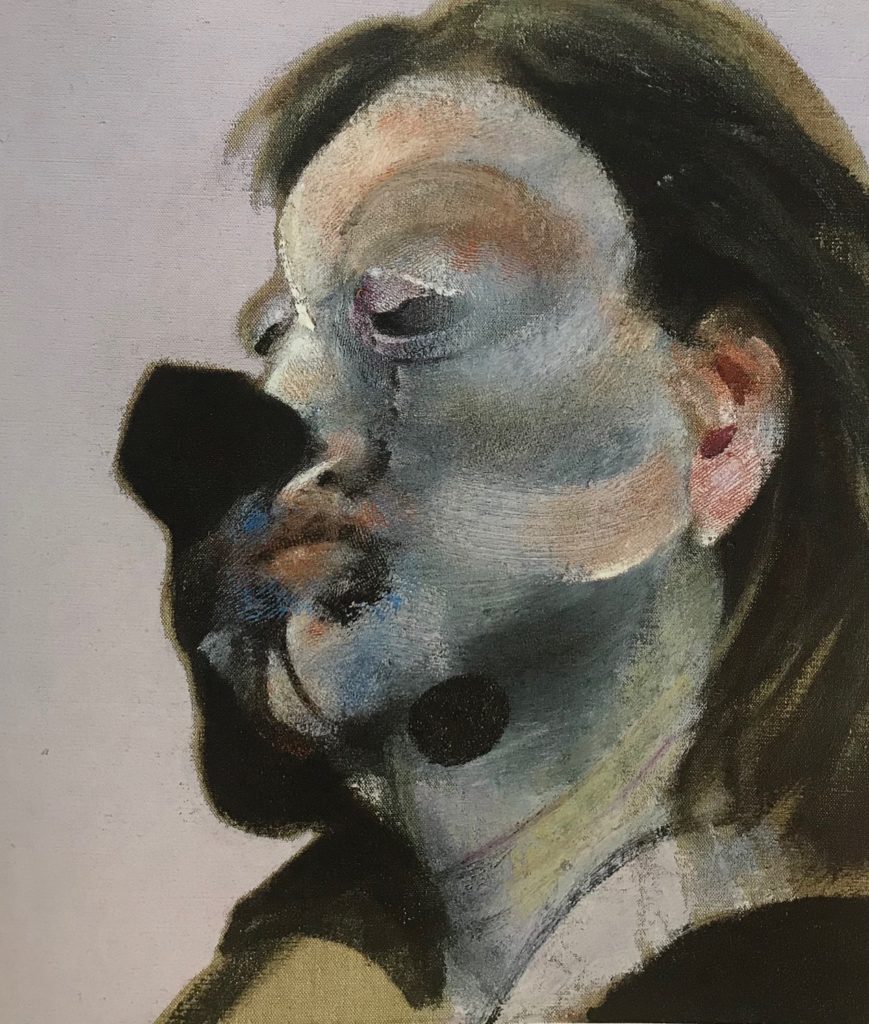

- 実はピカソと並ぶ20世紀代表画家【ジョージ・ダイアーとイザベル・ロースソーンの習作】フランシス・ベーコン

1.【ひまわり】

(1888-1889年)

ヴィンセント・ヴァン・ゴッホ

ゴッホの「ひまわり」

世界で一番有名な、花の絵画ではないでしょうか。

ゴッホによって描かれた花瓶に活けている向日葵をモチーフとする作品は、7点制作されています(1点は、第二次世界大戦時の空襲により焼失)。ゴッホにとって、向日葵は太陽やユートピアの象徴であり、ゴーギャンとの共同生活の家を飾るためとする説があります。

私は、新宿の損保ジャパン東郷青児美術館(現SOMPO美術館)にて、実物を目にしましたが、輝くような黄色、ツヤで存在感がすごかったです。

日本のバブル時代、58億円という巨額での購入が、ムダ遣いとの批判もありましたが、現在まで、多くの人たちに鑑賞され、感動を与えたことを考えると、今となっては、決して高い買い物ではなかったように思います。

<あわせて読みたい>

※さらに詳しく

ゴッホ 「ひまわり」の値段|7枚中1枚 SOMPO美術館 所蔵|ゴーギャンのための「ひまわり」

2.【モナ・リザ】

(1503-1506年)

レオナルド・ダ・ビンチ

世界で最も有名な絵画といってよいと思います。

モデルは、フィレンツェの商人の妻リザ・デル・ジョコンドと伝えられています。

モデルは、レオナルド本人説(自分を女性として描いた説)もありますが、この説は違うのでは、と思います。というのは、画家が描く人物画は、画家自身に似てくるという美術界隈では、わりと知られている話があります。これは毎日自分の顔を鏡に見ているから、画家が顔を描くときに、無意識に自分の顔のパーツに似せてしまうからです(自分の経験上も、確かに似る場合があります)。

絵画技法的には、スフマートという輪郭線をぼかして立体感を出す技法(顔の輪郭でよくわかる)。また、空気遠近法という遠景を青みがけてぼやかすことにより、奥行きを出す技法。レオナルドが開発したといわれています(当時、輪郭線をはっきり描く絵画が多かった)。

ルーブル美術館で実物を見ましたが、絵の前に30~40人くらい?人だかりがすごくて、間近では見れなかったです(^^;

3.【春】

(1482年頃)

サンドロ・ボッティチェリ

ボッティチェリは、実は本名ではなく、小太りな体形から、ボッティチェロ(小樽)を由来とするあだ名なのです。

作品は、ギリシャ神話の登場人物が多数描かれていますが、解釈が難解な絵画としても知られています。主流な解釈としては、中央の愛と美の女神ヴィーナスを中心として、春の訪れと愛欲が主題となっているようです。

まず右側から、春を告げる西風の神ゼフィロスが大地の妖精クロリスに強引に迫り結婚する。これにより、春が訪れ、クロリスは春の女神フローラに姿を変える。フローラの足元に花が咲きはじめる。

上のキューピットは、左側の愛欲・貞節・美をつかさどる三美神の内、真ん中の女神に矢を放つところ。真ん中の女神は、左端の神の伝令メルクリウスを見つめている。

他の説もあり、詳細な解釈はいまだ解き明かされていません。

4.【オフィーリア】

(1851年頃)

ジョン・エバレット・ミレイ

「オフィーリア」は、シェークスピアの「ハムレット」に登場する人物で、恋人ハムレットに父を過って殺害され、精神を病んで小川に落ちて死にゆくという悲劇の場面です。

ミレイの「オフィーリア」の制作過程で、ちょっとしたエピソードがあります。「オフィーリア」のモデルは、画家仲間の知人でエリザベス・シダルという20歳の娘さんです。ミレイは、制作の際、アトリエにバスタブを持ち込み、下からランプの火で温めてモデルを浮かべたそうです。ある時、ランプの火が消えてモデルが風邪をひいてしまい、激怒したモデルの父親に告訴する、と言われて医者代を支払ったということです。

以前、実物を見ましたが、やはり上手いです。表情、特に目が生きているようでした。また、水辺やオフィーリア身辺の草花も細密に描かれています。描かれている草花は、作品の主題にあった意味があります(スミレ=死・貞節、芥子=慰め、薔薇=愛情、など)

<あわせて読みたい>

※さらに詳しく

ミレー「オフィーリア」シェイクスピア 「ハムレット」を絵画に

5.【ゲルニカ】

(1937年)

パブロ・ピカソ

この作品は、1937年にフランコ将軍を支援するナチスによって行われたスペイン北部の小都市ゲルニカに対する無差別爆撃がその主題になっています。この事件は、当時ファシズムの残酷さを象徴するものとして国際的に激しい批判の対象とされていました。

ピカソは、ナチスへの抗議のため、ゲルニカを制作したようですが、爆撃を表す具体的なモチーフは排除して、(爆撃の)悲嘆や苦痛にもがく人物や動物を象徴的に表現しました。

絵画中の牡牛はフランコ将軍(ファシズム)、馬は苦しむ民衆、などの解釈がありました。ただ、ピカソは、何がどういう意味かの解釈は明言をしていません。

<あわせて読みたい>

※さらに詳しく

ピカソ 代表作「ゲルニカ」 解説 |牛や馬の意味とは?

6.【落穂ひろい】

(1857年)

ジャン・フランソワ・ミレー

「落穂拾い」は、農業国としての歴史がある日本でとても人気があります。

描かれている絵柄は、タイトルのとおり、収穫のあとに散らばっている落穂を拾い集めているところですが、これは、旧約聖書に記されている人道上の規定をもとに描かれたといわれています。ごく簡単にいうと、「畑で刈り入れ後の落穂は、寄留者(外国人)、孤児、未亡人、などの貧しい人々が拾えるように残しておかなければならない」という貧者に対する配慮のためです。

実物を鑑賞しましたが、非常に重厚感があります。図録などで見るよりも、絵肌は、もっと粗野ですし、ニスが黄ばんでいて、汚れた印象があります。しかし、それがこの絵画の深い意味と重なり合っているようにも感じました。私の画家視点としては、作品の経年変化の黄変(油絵の具の性質で経年により黄ばむこと)も表現の一部となりえるな、と感じました。

※ジャン・フランソワ・ミレー(フランス)は、ジョン・エヴァレット・ミレイ(イギリス)と名前が似ているので同一画家と間違えることがありますが、二人は別々の画家です(^^

<あわせて読みたい>

※さらに詳しく

ミレー「落穂拾い」意味の深さ

7.【真珠の耳飾りの少女】

(1665年)

ヨハネス・フェルメール

フェルメールの代表作で、映画の題材にもなったので知っている方も多いと思います。

この絵のモデルは、誰なのかということが、よく話題になっていますが、現時点でもよくわかっていません。

フェルメールの娘のマーリアとする説、妻、恋人、創作などとも言われていますが、真相は謎のままです。

映画「真珠の耳飾りの少女 」のなかでは、フェルメールの家に使用人としてやってきた少女がモデルとしてストーリーが組み立てられていますが、この説も有力ではないでしょうか。

<あわせて読みたい>

※さらに詳しく

〇代表作「真珠の耳飾りの少女」でも有名なフェルメール|ヨハネス・フェルメールの 生涯

〇私(佐藤)も模写した写実絵画【ミルクを注ぐ女】ヨハネス・フェルメール

〇フェルメール作品「牛乳を注ぐ女」に見られるポワンティエ技法とは?特徴的な光の表現方法

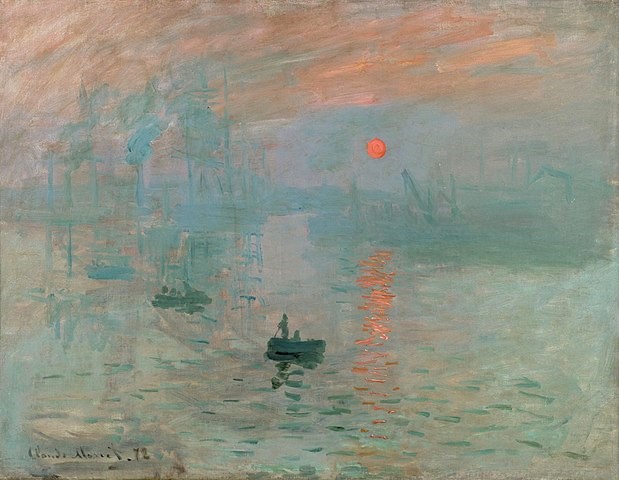

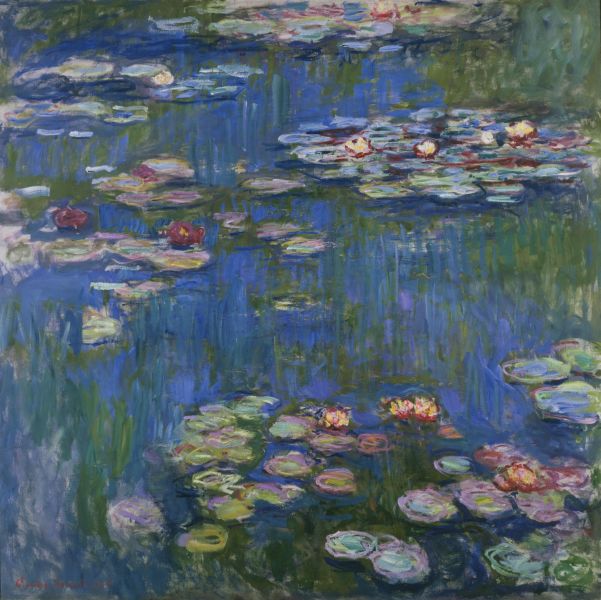

8.【睡蓮】

(1916年)

クロード・モネ

モネの代表作といえる「睡蓮」は、200点以上制作されています。

国立西洋美術館(※2022年春まで休館中)の常設展で睡蓮は何点か展示されています。私が見た感想は、近くで見ると、絵具がざっくり塗り重ねられていて、何を描いているのかよくわからないです(笑)。

でも、離れて見ると、視覚の上で色が混ざって、池に浮かぶ色彩豊かな睡蓮に見えてしまいます。

キャンバス上で、隣に置く絵の具の組み合わせによって、離れて見ると、どんな色に見えるのかを意識して見ると新たな発見があるかもです。

ただ、国立西洋美術館の睡蓮は、どれもあまり大きくなく物足りないという印象でした。

あと、印象派の作品に多いのですが、絵の具に油が足りていないのか、絵肌がカサカサしていて艶がないのです。色彩豊かな絵に艶がないのは、少し残念な気がしますね。

9.【ムーラン・ド・ラ・ギャレット】

(1876年)

オーギュスト・ルノワール

パリのモンマルトルにあるダンスホール「ムーラン・ド・ラ・ギャレット」の舞踏会の様子を描いた作品です。画面には、ルノワールの画家仲間、女性モデル、評論家、などの友人・知人たちが描かれています。作品全体を包みこむ楽し気で幸福そうな雰囲気は、ルノワールの作品の中でも際立っているように思います。

実は、私が画学生の頃、この作品「ムーラン・ド・ラ・ギャレット」を描いてほしい、という方から依頼があって、仕事として模写をしました。ですので、思い入れがある作品です。参考にした画集などは、バラバラになるまで徹底的に研究しました。絵の具の重ね方は、まず下地にピンクベージュ色の絵の具を筆跡を残すように塗り、乾いたら、その上に固有色を置く感じでのせていきます。置いた絵の具は、乾く前に指や筆でぼかしたり伸ばしたりして柔らかい雰囲気をだします。また、人物の表情や、場の楽し気な雰囲気は、とても大事で、特に表情は何度も描きなおしてやっと納得できるものができました。

ちなみに、模写の報酬は、130号(2m×1.6m程度)という大きい絵で、30万円でした。当時画学生の私にとって結構な大金でしたので、よい思い出です。依頼主は、輸入業を営む若き女性社長。印象派やレンブラントなど光を感じさせる画家の絵が好きな方でした。

10.【キリストの捕縛】

(1598年)

カラヴァッジョ

「キリストの捕縛」は、ユダの裏切りにより、イエス・キリストが神殿警備隊の兵士に捕らえられる聖書の一場面を題材にしています。

イエスにキスしようとしているユダの表情は、裏切りながら、どこか不安そう、わずかな銀貨と引き換えに師匠を売ったという負い目と恐れが表情から見てとれます。

イエスの表情は、抵抗することもなく、悲しそうですが、、既に裏切りをわかっていて、受け入れているようです。

画面左端の画面の外に逃げる弟子の一人がいますが、イエスを知らない、と言ったペテロでしょうか。また、画面右端でランプを持ち、傍観している人物は、カラヴァッジョ自身だそうです。

カラヴァッジョは、激情タイプで私生活で問題が多く、殺人事件を起こして逃亡の果てに38歳で客死してしまうという波乱な人生でした。

しかし、作品は、そのような画家の波乱な性格に反して、荘厳で崇高な印象すら感じてしまいます。カラヴァッジョは、人間の奥深い心理を描写し、光と影のコントラストが強い画面で、さらにそれを印象付けているように感じます。私が好きな画家の一人です。

11.【接吻】

(1907–1908年)

グフタス・クリムト

クリムトを知らなくても、この絵は、どこかで見たことがある人は多いのではないでしょうか。クリムトの黄金様式の最高峰の作品とされる「接吻」。モデルは、クリムト自身と、恋人エミーリエ・フレーゲ。

金地の背景による異次元の空間で愛しあう2人。しかし、女性の足元はすぐ崖になっており、死を暗示させる危さがあります。

一見すると、男女の甘くロマンチックな絵柄ですが、愛の賛美や、儚い美しさの表現だけではなく、この絵の根底には、死と生という対立した原理が、表裏一体で繋がっているようです。

クリムトの作品は、「接吻」に限らず、死生観を主題としたり、根底のテーマとした作品が少なくありません。クリムトの生きた時代は、乳児の死亡率が高く、自身の乳児も亡くしています。また、クリムトの弟も20代で死亡しています。一方、対比するように、クリムトのアトリエには、何人ものモデル(愛人でもある)が常にいて、ハーレムのような状態でした。

このように生きてきた環境から、クリムトは、死と生への深い関心を持っていたのではないかと思います。

<あわせて読みたい>

クリムトが認めた若い才能

ジョジョみたいなポーズ【ほおずきの実のある自画像】エゴン・シーレ

12.【ミルクを注ぐ女】

(1657年頃)

ヨハネス・フェルメール

「ミルクを注ぐ女」は、私が画学生時代に模写をしたことがある作品です。その後、実物も見ました。フェルメールの作品全般にいえますが、人物が無機質なような、情感が感じられないような印象を感じていました(批判的な意味ではなく)。

それは、フェルメールの制作方法に一因があると思っています。「カメラ・オブスクラ」という現在のカメラの原理を利用した器材を使用して、現実の像をキャンバスに映し出して、その像に沿って描いていたようです。ですので、最初はモデルがいますが、およそのアウトラインを描いたら、モデルは去って、背景の像のみで絵を描いていたかもしれません。

また、フェルメールの制作意図として、人物の内面描写というより、画面構成や質感の追求などに重きを置いていたのではないかと思います。

私が、フェルメール作品の模写経験で言えることは、冷徹に画面構成や質感表現、現実的な色彩、光の表現などを修得するのに非常に効果的だったということです。

<あわせて読みたい>

●代表作「真珠の耳飾りの少女」でも有名なフェルメール|ヨハネス・フェルメールの 生涯

●モデルは謎の少女【真珠の耳飾りの少女】ヨハネス・フェルメール

この記事をご覧になっている

油絵を描いてみたい、いま学んでいる

そういった人に

私の画家としての経験から書いた、

油絵を学べる

「電子書籍」と「動画講座」を

期間限定ですが、無料で提供します。

(初心者、経験者とも活用できます)

多くの人に油絵の楽しさと魅力を

知ってもらえたら嬉しいです。

ご興味の方は下のリンクから

詳細を確認できます。

ぜひ受け取ってご覧ください。

13.【ほおずきの実のある自画像】

(1912年)

エゴン・シーレ

エゴン・シーレは、自画像、女性のヌードや性的な作品を数多く描いたことで有名ですが、この「ほおずきの実のある自画像」は自画像の中でも代表作です。シーレは、独特の歪んだような線の描き方、見る者を挑発するような人物のポーズや表情、が特徴的です。画家視点で言うと、シーレは、クロッキーの名手として知られており、一時期、夢中になってクロッキーや線描の参考にしていました。

ところで、シーレの人物画のポーズを見たときに、漫画「ジョジョの奇妙な冒険」の登場人物のポーズに似ているなあと思っていました。他のシーレ作品を見てみるとよくわかるのですが。調べたら、作者の荒木飛呂彦さんは、シーレやクリムトが好きみたいですね。納得です(^^

<あわせて読みたい>

シーレが師事した画家

甘いタイトルも死生観【接吻】グフタス・クリムト

14.【教皇インノケンティウス10世の肖像】

(1650年)

ディエゴ・ベラスケス

「教皇インノケンティウス10世の肖像」は、ベラスケスの肖像画の中で最高傑作として知られています。ベラスケスは、人物の内面描写が秀逸で、肖像画を見れば、どのような人物かわかるほどの表現力です。

肖像画のモデルは、カトリック教会の最高位聖職者「教皇インノケンティウス10世」。教皇というと、人格者で寛容なイメージがありますが、この肖像画からは、威圧的で気難しい、狡猾で冷酷そうな権力者という印象を受けます。

実際の「教皇インノケンティウス10世」は、晩年、外交や内政に失敗が続き、側近を罷免や斬首刑、怒りの発作の悪化などで、気難しくなっていったようです。そして、人々から避けられ孤独になっていきました。

その晩年に、ベラスケスによって制作された肖像画。ベラスケスの鋭い人間観察と描写力で、教皇の内面を見事に描きだしています。

15.【クリスティーナの世界】

(1948年)

アンドリュー・ワイエス

この絵は、かなり有名なので誰でも一度は見たことがあるのではないでしょうか。

私は最初、映画の一場面のような絵だな、と思っていました。でも、この作品の意味を知ったら作品の見方が変わりました。

この絵の場面は、実際にあった出来事の場面ではありません。ワイエスの想像で、作り出された情景なのです。

「クリスティーナの世界」に登場するクリスティーナは、ワイエスの別荘の近くに住んでいたオルソン家の姉弟の姉です。クリスティーナは、ポリオで足が不自由でありながら、気難しい弟と共に農場を切り開き、家事、料理など、できる限り誰にも頼らず自力で行うという逞しさを持っていました。

ワイエスは、そんなクリスティーナに対して崇拝とも言える感情を持っていました。

「クリスティーナの世界」では、クリスティーナが遠方の我が家へ向かっていこうとしている場面が、ワイエスの想像で描かれています。そこには障害をものともせず、前へ前へ進む不屈の意志、気高さ、が表現されているようです。

絵を鑑賞するときは、できるだけ作品の制作背景や意図を知ると、より深く理解できます。

<あわせて読みたい>

【美術館】画家の視点で、おすすめの鑑賞の仕方「興味ない絵は、1秒だけ見ればよい」(絵画)

16.【夜警】

(1642年)

レンブラント・ファン・レイン

「夜警」は、市民警備隊がこれから出動するという場面の絵ですが、同時に市民警備隊から依頼された集団肖像画でもあります。

レンブラントは、集団肖像画でありながら記念写真のような画一的な構図はとらず、独創的に舞台の一場面のようなドラマチックな場面に仕立てました。

絵の要素としては、中心左のフランス・バニング・コック隊長と、その右横のウィレム・ファン・ラウテンブルフ副隊長、その背後周辺では、火縄銃に火薬を詰める隊員や銃を構える隊員、右端には、ドラムを構えた鼓手、左後ろでは旗手がいます。隊長の左横に描かれている女性は、レンブラントの妻サスキアといわれています。

ただ、集団肖像画としては、各隊員が費用負担をしているのに、扱いに不公平が生じ、全身が見える者もいれば、顔だけの者、顔さえも手前の人物に隠れて一部しか見えない者、がいます。

このことから、隊員たちが、平等に隊員各人を描かなかったレンブラントに不満を持ち、以後の受注減やレンブラントの人生の転落の始まりになったという言い伝えがあります。

しかし、このような構図により画面全体に物語性が帯びて、活性化し、集団肖像画と、ドラマチックな一場面、という相反した要素の融和という難しい取り組みが成功している作品といえると思います。

ところで、この作品は19世紀初頭以来「夜警」と呼ばれていますが、これは幾層にも塗り重ねられたニスが経年により、変色し、画面が暗くなったことによる誤称で、実際は昼間の場面を描いており、決して夜の場面を描いたものではないのです。

17.【叫び】

(1893年)

エドヴァルド・ムンク

ムンクの代表作「叫び」ですが、

この絵は、ムンクの日記から、彼の幻覚に基づいて描かれていることがわかります。日記は下のとおりです。

『私は2人の友人と歩道を歩いていた。太陽は沈みかけていた。突然、空が血の赤色に変わった。私は立ち止まり、酷い疲れを感じて柵に寄り掛かった。それは炎の舌と血とが青黒いフィヨルドと町並みに被さるようであった。友人は歩き続けたが、私はそこに立ち尽くしたまま不安に震え、戦っていた。そして私は、自然を貫く果てしない叫びを聴いた。』

つまり、この絵の人物(ムンク)が叫んでいるのではなく、自然を貫く叫びという幻聴をムンクが聴いて、不安におののき耳を塞いでいるという場面なのです。

そして、遠方の二人は死神に解釈されることもありますが、これはムンクの友人です。血の色に見えたという空はムンクの不安を象徴しているようです。

<あわせて読みたい。さらに詳しく>

ムンクの代表作「叫び」の意味と解説

18.【白いドレスの女】

(1923年)

パブロ・ピカソ

私が、予備知識なしに、最初にこの絵を見たとき、女性の物憂げで儚さそう、それでいて気が強そうといった人の情感が感じとれる印象でした。

絵のモデルは、ピカソの最初の奥さん オルガ・ピカソと考えられていましたが、別の女性らしいのです。その女性とは、ピカソと家族ぐるみで親交があった画家 ジェラルド・マーフィの妻 サラ・マーフィです。サラ・マーフィは、美貌、知性、社交性、を兼ね備えた明るい女性でした。

両家が親密だった1923年、ピカソは、サラへの恋に落ちていて、奥さんのオルガよりも、サラの絵をずっと多く描いています。

この年の夏、サラの夫 ジェラルド・マーフィが仕事で3週間ほど留守にしました。この3週間にピカソは、サラ・マーフィをモデルに沢山の絵やデッサンを描いていますが、おそらくこのときに、ピカソとサラは不倫関係になったと考えられています。

その後、お互いの家庭を壊すことなく、サラの方が一線を引きます。

このように、絵の背景を知ると、最初に見て感じた印象について、なるほど、そういうことか、と理解して、絵の見方がさらに深くなっていきます。

19.【快楽の園 】

(1510-15年頃)

ヒエロニムス・ボス

左パネルには、神、アダムとイヴ、生命の樹?知恵の樹?らしきが描かれてることからエデンの園と思われます。ただ、至る所で動物や鳥たちが捕食している場面が描かれていることから理想郷とは少し違うようです。

この作品は、三連祭壇画形式 で3枚のパネルに描かれていますが、祭壇画にふさわしくないような淫靡な絵柄が無数にあります。教会からの依頼ではなさそうな、このように大きい祭壇画がなぜ描かれたか謎に満ちています。

中央パネルには、至る所に猥雑な裸の男女、空想上の動物、植物、建物などで様々な情景が描かれています。聖書の場面や教えというわけではなく、それぞれの情景には寓意や象徴などの意味があるようです。当時のネーデルランドのことわざや俗語とも考えられていますが、はっきりは解明されていません。堕落した人間界への警告という説もあります。

右パネルには、拷問を受ける人々、燃え盛る町など、地獄の形相をみせています。拷問には、楽器や人体の一部と思われる道具が使用され、中央には、足が生えた卵の殻のような物体が割れて、中には酒場で飲んでいる人々。卵の殻の背後にはボスの自画像と思われる白い顔が、酒場を覗いています。それぞれの絵柄について、戒めや寓意のようですが、やはりはっきりとは解明されていません。

左パネルで、エデンの園から追放されたアダムとイブが、中央パネルで堕落した人々として描かれ、右パネルでは、堕落した人々が、地獄で拷問を受けている様子が描かれている。という大きな流れは見て取れますが、それぞれの絵柄の意味や描かれた背景は謎に満ちています。

<あわせて読みたい>

ボスの一世代後のネーデルランドの画家ピーテル・ブリューゲル

風刺絵の集合体【ネーデルラントのことわざ】ピーテル・ブリューゲル(父)

20.【唐獅子図】

(16世紀)

狩野永徳

狩野永徳が生きた時代は、安土桃山時代、いわゆる戦国時代です。

戦国の天下人である織田信長、豊臣秀吉に、狩野派の棟梁として仕えた永徳は、

安土城、聚楽第、大坂城などの障壁画を制作しています。このような障壁画は、権力者が己の権威を誇示するために利用するという目的もあります。

つまり、力強く、豪奢で、スケール感がたっぷりの大画面が求められるのです。

上の「唐獅子図屏風」は、本能寺の変を聞きつけた秀吉が、高松城水攻めに際し、講和のため、毛利家に贈ったという説や、どこかの城の障壁画にする予定のものだったという説があります。

いずれにしても、戦国時代を反映するように、豪快で、己を誇示し、見る者を威圧するような絵ですね。明らかに他の時代の狩野派にはない雰囲気です。

狩野永徳は、信長や秀吉といった時代の権力者の好みや時代の気風を察知して絵を構築することができた。この時代に則した才能を持った絵師だったようです。

48歳で急逝しますが、城などへの大規模な仕事が殆どで、その旺盛な仕事ぶりから過労死という説が強いようです。

21.【松林図屏風】

(1593-1595年)

長谷川等伯

1591年、長谷川等伯と息子であり画家の久蔵と、「智積院 襖絵」(旧祥雲寺障壁画)を完成させます。しかし、その翌年に息子の久蔵が26歳の若さで亡くなっています。当時、商売敵であった狩野派に久蔵が暗殺されたという説もあります。

「松林図屏風」は、等伯が息子を亡くした悲しみの中、自分のために描いたともいわれています。

私が実物を鑑賞した時、すごいと思いました。迷いがない素早く大胆な筆致、簡素な表現でありながら、哀しさや風情を感じる奥深さがある。私が描いている油絵とは対極にあるような表現で印象に残っている絵です。

長谷川等伯の代表作であり、東京国立博物館所蔵の国宝。

22.【風神雷神図屏風】

(推定1624年頃)

俵屋宗達

俵屋宗達「風神雷神図屏風」は誰もが目にしたことがあるほど有名ですが、俵屋宗達の生涯については詳しくはわかっていません。

「風神雷神図屏風」右には風神、左には雷神、その間には、広く空間がとられており、金箔が貼り尽くされています。

この作品については、画家視点で説明します。構図、風神・雷神の配置、間の取り方が非常に素晴らしく、この構図でなければならない、という必然性を感じます。

まず、右の風神の「風袋」が、屏風右上に対して、ちょうど内接円となり、左の雷神の円状の「雷太鼓」も、屏風左上に対して、ちょうど内接円となります。これにより、緊張感を持たせながらも安定した配置となっています。そして、風神・雷神が、まとっている羽衣?が、右上に波打ちながら屏風の外に流れています。これで、動きが加わり、さらに屏風の外への空間の広がりを感じさせています。

屏風中心の下の空間は広いですが、風神の進行方向(左下)、雷神の手足と目線の方向(右下)が、ともに中心の下の空間に向かっているので、その空間は必然性を持つことになります。さらに、風神・雷神の間に貼り尽くした金箔は、貼るサイズごとの升目状となっていますが、この変化より、さらに物質的にも何か意味のある空間のように感じさせています。

これらの点を踏まえて、、

後世の画家、尾形光琳、酒井抱一が俵屋宗達の「風神雷神図屏風」を模写していますが、そのあたりの追求が弱く、やはり俵屋宗達には及ばないと感じてしまいます。

23.【鮭】

(1877年頃)

高橋由一

高橋由一は、本格的な油絵技法を習得し、日本で近代洋画の基礎を作った画家といわれています。

狩野派の絵師に学んだことが絵画修行の第一歩とされ、伝統的な絵師何人かに学んでいます。その後、師から離れ、洋画に目覚めるまで、独学を続けていきます。

由一が洋画に目覚めたのは、洋製石版画に触れる機会があった20代半ばの頃。それから、日本に滞在していた

挿絵画家ワーグマンや、洋画家フォンタネージから洋画の手ほどきを受けます。

高橋由一の代表作「鮭」は、由一50歳の頃に描かれたといわれています。

「鮭」は、由一の作品の中でも抜きん出て上手く、筆致は東洋画などで学んだ形跡があります。

具体的には、鮭の尾びれなど、濃淡2種の絵の具を同時に含ませた筆で一気に描き、陰影や立体感を表す「つけたて」という技法が使われていたり、また意図的に筆致をかすれさせる、などがあるようです。

「鮭」は、東京藝術大学美術館に収蔵されていますが、私が実物を見た感想は、非常に物質感というか実在感があり、重厚な印象でした。また、生き物の鮭というより、物質としての鮭という感じがしました。

重要文化財にも指定されている「鮭」は、洋画と東洋の技法を折衷したリアリズム絵画といえるのではないでしょうか。

<あわせて読みたい>

※さらに詳しく

【近代洋画のパイオニア】高橋由一の代表作 「鮭」解説【連続事業家的な生涯】

24.【ヘントの祭壇画】

(1432年)

ヤン・ファン・エイク

油絵の技法を確立したといわれるヤン・ファン・エイクによって完成された画家の代表作。兄のフーベルト・ファン・エイクが全体の構成を決めて、描き始めたが、制作の途中で死亡してしまいます。その後、制作を引き継いだヤン・ファン・エイクによって完成されたとされています。

パネルは上下に分かれていて、パネル上段7枚には、中央にイエス、左右にマリアとヨハネ。マリアとヨハネの外側には、歌や楽器を奏でる天使たち。左右の両端はアダムとイブが描かれています。

パネル下段5枚には、中央に「ヨハネによる福音書」の神の子羊の礼拝が描かれ、左右のパネルには、子羊を礼拝する人々が描かれています。

<あわせて読みたい>

ヤン・ファン・エイクの技法とは?徹底した細部への描き込み|兄弟で描いた大作「ヘントの祭壇画」

25.【黄金の兜の男】

(1650年)

レンブラント・ファン・レイン

この作品は、レンブラントの真筆かどうかは不明とされています。レンブラントの弟子が描いた説が、現在、有力なようです。

作品を見たのは、たしか2012年、国立西洋美術館の企画展でした。この作品だけは、現在でも絵肌まで克明に記憶に残っています。他の作品は全く覚えていないのに。

兜の光が反射している部分に、絵の具が分厚く盛り上げられて、そこにしか目がいかず、男の顔の印象は、ほぼ残っていないくらいでした。

男の顔は、絵の具を兜ほど厚塗りせず、明暗のコントラストも抑えています。意図的に顔の印象を弱くしたのでしょうか。この作品の男の表情は趣がありますが、兜を主役として描いたようにも思います。

ここからは、画家の制作視点になります。これを絵画制作に生かすとしたら、明暗のコントラストが強い金属の質感に、絵の具の盛り上げを合わせると、相乗効果があり、強い質感表現が得られますね。また、絵の特に見せたい部分に絵の具の厚塗りも効果的だと思いました。また、思い切って顔の印象を薄くして、兜をより強調するのは面白い効果があると思いました。筆の描写と絵の具の盛り上げを組み合わせるのは、油絵の描き方として、画家の間では知られていますが、ここまで効果的に仕上げている作品は、見ていて、とても刺激になりました。

26.【ネーデルラントのことわざ】

(1559年)

ピーテル・ブリューゲル(父)

ルネサンスの頃、イタリアの画家たちは、科学に基づいた画面の写実性を追求していましたが、それに対し、北方のネーデルランドの画家ピーテル・ブリューゲルは、少し大げさな動きの人物や動物など様々なモチーフで画面を埋めつくし、それらに寓意やことわざなどの情報を盛り込むことに徹していました。

この作品【ネーデルラントのことわざ】には、タイトルの通り、ネーデルランドの当時のことわざが100以上も描かれています。風刺絵の集合体のような絵画です。

ことわざのいくつかですが

・画面左上:屋根にパンケーキ→豊かな暮らし

・画面中心下:妻が夫に青い外套を着せる→妻の不貞

・画面左下:片手に水、片手に火を持つ女性→二面性を持つものは信用できない

この他にも、ことわざには、人間の愚かさや欺瞞などマイナス面が多いですが、ブリューゲルの絵は、どこかコミカルで暗い雰囲気はなく、エンターテイメント性があるように思います。絵の中のこれはどんな意味だろうか?と謎解きのように楽しめそうです。現代でいうと、吹き出しのない漫画のような、SNSのトレンドニュースのパロディのようでもあります。

<あわせて読みたい>

ブリューゲルの一世代前のネーデルランドの画家ヒエロニスム・ボス

淫靡な絵柄が無数?謎解き?【快楽の園】ヒエロニムス・ボス

27.【老松白鳳図】

(1765-1766年頃)

伊藤若冲

伊藤若冲の「老松白鳳図」

松の木に桐が絡んでいて、そこに不老不死の霊鳥である鳳凰がとまっています。桐は神聖な木とされ、鳳凰はこの世では桐にしかとまらないとされています。つまり縁起物の桐に鳳凰という吉祥図です(花札の絵柄にもありますね)。

鳳凰の白糸を編み込むような細密な描き込み、それに対して、松や桐、背景の落ち着いた色彩が鳳凰の存在を際立たせています。また、尾の先端の赤と緑のハートマークがアクセントとなって、この絵に独特の艶感と華やかさを添えています。

伊藤若冲は、緻密に描きこまれた絵から、墨汁による一筆描きのような絵まで、表現の幅が広いです。しかもどちらの表現も、想像力・技術力とも、とても高度です。

28.【人生】

(1903年)

パブロ・ピカソ

ピカソが20歳頃、親友のカサジェマスが、実らぬ恋の相手 モデルのジェルメールを拳銃で撃ち、その直後、カサジェマスは拳銃自殺をします(ジェルメールは助かった)。

この事件をきっかけにピカソの絵は、青い色彩で塗られる暗い画面になります。これが、青の時代の始まりです。

青の時代の作品の一つが「人生」です。

画面左で、寄り添う男女のうち、男性は、自殺したカサジェマス。女性は、カサジェマスが思いを寄せていたジェルメール(という説があるが定かではない)

画面中心のキャンバス2枚には、

打ちひしがれたような、男女と男が描かれています。これは、人生の苦悩や孤独を表すと同時に画家のアトリエであることを表しています。

そして、画面右には無表情だが、

威厳に満ちた視線で男女を見つめる母子像。これは、聖母マリアとイエスという説もあれば、カサジェマス、ピカソ、いずれかの母親という説もあります。

画面全体は、複雑に対比された構成になっています。画面左の寄り添う男女は、性愛の象徴。画面右の母子像は、厳しさと慈愛。中央のキャンバスに描かれた孤独や苦悩。それが、左右両者を隔てています。

この作品は、カサジェマスの悲劇を通して、人生の普遍的な苦悩や孤独、それだけではなく、慈愛や救いも、描かれているのではないかと思います。

29.【炎舞】

(1925年)

速水御舟

「炎舞」は重要文化財であり御舟の最高傑作として山種美術館に所蔵されています。私は以前、実物を鑑賞しました。

深い暗闇から浮かび上がる炎の色彩、蛾の儚げな描写がとても素晴らしく、しばらく見入っていました。

炎や蛾をよく見ると、写実的な描写というよりは、デフォルメして様式化したような印象です。

炎は、日本の伝統的な絵巻物や仏画を参考にしたそうです。蛾は、真上から左右対称的に意図して描いているように感じました。

にもかかわらず、蛾は生きて飛んでいるようです。幻想的に流されず、現実感もある稀な作品といえると思います。

制作については、御舟が家族と過ごした軽井沢での取材をもとにしています。毎晩、焚き火をして、群がる蛾を写生したり、採集した蛾を室内で写生したりし、蛾に関しては克明な写生をしていたそうです。

30.【ジョージ・ダイアーとイザベル・ロースソーンの習作】

(1969年)

フランシス・ベーコン

フランシス・ベーコンという画家は、ピカソと並ぶ20世紀を代表する画家とされています。ただ、日本では、一般的にそれほどは知られていないです。

作品の大半は、彼に関わった人物像で、激しく歪められ、叫んだり、奇怪な形態しています。これは人間の根本にある不安を描き出したものと言われています。

私が、画学生時代、初めてベーコンを見たとき、かなり衝撃を受けました。感情を揺さぶられるのではなく、感覚に突き刺さるような絵です。見た瞬間にドキッグサッとする感じでしょうか。なぜ、ベーコンの絵は、これほどまでに感覚に刺さるのか、気になって彼のドキュメンタリー映画を見たり、画集を買いまくって描き方や絵の具の重ね方などを研究しました。画学生時代の一時期、ベーコンに傾倒していて、似たような作品を量産していました(現在の作風とは真逆)。

しかし、この経験で得たものは、不思議にも、今の写実的な作風に使われています。よく言われることですが、気になって夢中に探求した経験は、いつかどこかで繋がって役に立つものですね。

※2013年、国立近代美術館でのフランシス・ベーコンの展覧会に行った時のことです。会場で上映されていたベーコンの映像で、印象に残っていることがありました。その3分程度の映像で下記のテロップが一瞬でてきました。

「暴力的なのは世界であり 画家の作品ではない」(確かこんな文だった)

気になったので、少し考えを整理してみました。

・・・暴力的な絵は、制作した画家個人に暴力性があるのではなく、あくまで画家(アーティスト)というのは、世の中の波動を敏感にキャッチする器のようなもので、それを絵画として表現(アウトプット)する。暴力的な絵が描かれるのは、それは世界が暴力的だということを表している・・・

ということではないでしょうか。当時、とても共感した記憶があります。

※最後にお知らせです。

油絵を学びたいあなたへ、

期間限定で、私が執筆した油絵の描き方の

「電子書籍」と「WEB動画講座」を無料でプレゼントします。

今すぐ以下のボタンから、

無料で受け取ってください。

油絵を学ぶ人の手助けになれば嬉しいです。