最初にお知らせです。

このサイトには

油絵を描いてみたい、いま学んでいる

という人が多くいらっしゃいます。

そのような人に、少しでも油絵を学ぶ

手助けができればと思い、

私の画家としての経験から

できるだけ、わかりやすいようにまとめた

油絵を学べる電子書籍と動画講座を

期間限定ですが、無料で提供しています。

ご興味の方は下のリンクから

詳細を確認できます。

ぜひ受け取ってご覧ください。

多くの人に油絵の楽しさと魅力を

知ってもらえたら嬉しいです。

バロックとは?特徴は?

こんにちは、画家の佐藤功です。

美術用語として、耳にすることがある「バロック」。これは何のことでしょうか?

バロックとは、16世紀末頃~18世紀頃にイタリアで発祥した芸術様式のことです。バロックは、イタリアから、急速にヨーロッパ全域に広まりました。

バロック絵画の特徴としては、

・極端な明暗

・躍動感に溢れたポーズや構図

・ドラマチックな場面

があげられます。

16世紀初頭の盛期ルネサンスでは、調和のとれた壮麗な芸術表現が極められました。その後のマニエリスムではルネサンスの手法を踏襲しつつも、手法を歪曲したり強調したりする表現に変化していきました。

<あわせて読みたい>

マニエリスム絵画とは?|特徴は引き伸ばされた人体|代表的な絵画と画家|

そして、その表現は、次の時代のバロックに引き継がれていきます。

<バロックが発祥した社会的背景>

躍動感に溢れたバロック絵画が発祥したのは、当時の社会的背景が影響しています。

16世紀初頭のカトリック教会は、金銭関係の腐敗が問題になっていました。聖職者が罪を軽減する贖宥状(しょくゆうじょう)を金銭目的で乱発していたのです。

このことが引き金となって、1517年、ルターによる宗教改革が始まり、カトリックから新教としてプロテスタントが分離しました。プロテスタントの特徴としては、聖書に忠実な信仰、信徒に聖職者のような階級はない、偶像崇拝は行わない、といったところです(この頃からマニエリスム様式の絵画が登場します)。

その後、ヨーロッパ全域で、カトリックとプロテスタントの宗教抗争が展開されることになります。

16世紀中ごろになると、プロテスタントの攻勢に対抗して、カトリックの反宗教改革が始まります。カトリックは、できるだけ多くの信者を獲得することを方針とし、大衆にもわかるように美術を布教に活用しました(つまり、カトリックのイメージ戦略として美術を宣伝に利用した)。そのため、聖堂や宮殿には、聖書の場面をドラマチックで、わかりやすく、感情に訴えかける表現の絵画が数多く求められました。

このような社会的背景を発端として、バロック絵画が花開くことになります。

※プロテスタントは偶像崇拝は行わないので、美術による布教はしていない。

バロックの代表的な絵画

まず、バロック初期の代表的な画家 カラバッジョ、作品は「聖マタイの召命」です。イタリアを点々としながら活躍したカラバッジョ。市井の片隅にありそうな場面で、聖書の出来事をドラマチックに描きました。

ミケランジェロ・メリージ・ダ・カラバッジョ 「聖マタイの召命」

作品は、右上から光が差し込み、暗がりの中の徴税吏(※)マタイを照らす。光とともに入ってきた右奥のイエスがマタイを指差して、使命を授けるために招いている。マタイがイエスの弟子になる場面です。強い明暗差を用いて劇的な印象にしています。

(※)徴税吏とは、税金を集める仕事を請け負った人。当時、徴税吏は罪人と同一視され、蔑まれていた。

このように、見る者を一気に引き込むカラバッジョの表現は、多くの画家達が模倣し、バロック絵画の確立に甚大な影響を与えました。

下図は、バロックの代表的画家 ルーベンスの「キリスト降架」です。ルーベンスはフランドルの画家ですが、フランドルのバロック絵画をイタリアに並ぶほど盛り上げました。また、ル-ベンスは、イタリア、アントウェルペン(現ベルギーあたり)、スペインなどでも活躍しています。

ピーテル・パウル・ルーベンス 「キリスト降架」

「キリスト降架」は、イエスが十字架から降ろされる場面。躍動感に溢れたポーズと、複雑な群像構成。極端な明暗差と鮮やかな色彩で、ドラマチックな画面にまとめあげられています。大衆は難しい教義を聞かされるより、このような感情に訴えかける絵画の方が、気持ちが引きつけられてカトリックに教化されそうですね。

この記事をご覧になっている

油絵を描いてみたい、いま学んでいる

そういった人に

私の画家としての経験から書いた、

油絵を学べる

「電子書籍」と「動画講座」を

期間限定ですが、無料で提供します。

(初心者、経験者とも活用できます)

多くの人に油絵の楽しさと魅力を

知ってもらえたら嬉しいです。

ご興味の方は下のリンクから

詳細を確認できます。

ぜひ受け取ってご覧ください。

下図は、カラバッジョの表現の影響を受けた画家の一人 オラツィオ・ジェンティレスキの作品。イタリアで活躍し、強い明暗差、動的なポーズと表情、カラバッジョ的な表現ですね。オラツィオの娘は、画家のアルテミジア・ジェンティレスキ。

オラツィオ・ジェンティレスキ 「バイオリンを弾く若い女性」

バロック時代に社会的に大きな力を持っていたのは、教会の他にも、王室、市民でした。王室の力が強かったのはスペイン、フランス、イギリスです。これらの国では、宮廷画家が活躍していました。宮廷絵画は、国王の権威を誇示するような役割を担わされていました。

スペインの宮廷画家 ベラスケスの代表的な作品「ラス・メニーナス(女官たち)」。作品は、王女マルゲリータと遊び相手の女官たち。左奥には制作中のベラスケス本人。さらに奥の鏡には、国王夫妻が描かれていますが、これは鑑賞者と国王夫妻が同じ立ち位置、目線を重ね合わせているようです。

ディエゴ・ベラスケス 「ラス・メニーナス(女官たち)」

バロック時代は、教会や王室が力を持っていましたが、同時に市民層が商業活動により台頭してきました。

特にオランダでは市民が力をつけてきて、芸術の新たなパトロンとして登場してきます。商人や事業家などが、公共の施設や自宅を飾るために絵画を購入するようになります。

オランダ絵画においては、壮大な宗教画や宮廷画は、ほぼ見られません。自宅を飾る小さめサイズ作品(普段の生活を描いた風俗画、静物画など)、大きいサイズでは職業組合などの集団肖像画が見られます。

また、このように市民の需要に対する絵画(風俗画、静物画、肖像画)が発展したのは、オランダはプロテスタントが主流を占める国家だったため、宗教画の需要が殆ど無かったことも影響しています。

下図は、レンブラントの集団肖像画の「夜警」です。これは、市民警備隊がこれから出動するという場面ですが、同時に市民警備隊の集団肖像画でもあります。バロック絵画の特有の明暗差によるドラマチックな一場面が表れています。

レンブラント・ファン・レイン 「夜警」

ただ、肖像画としては、隊員ごとに見え方が不公平になりました。全身が見える者、顔だけ、顔さえも見えにくい者など。平等に各隊員を描かなかったレンブラントに不満が持たれたともいわれています。

前述した理由により、オランダでは、静物画で独特の隆盛が見られます。下図は、ヘーダの「ロブスターのある静物」ですが、豊かさを誇示するような豪奢なモチーフたち。

ウィレム・クラースゾーン・ヘーダ 「ロブスターのある静物」

このような食卓画以外にも、髑髏をモチーフに死生観・寓意を込めたヴァニタス画、花卉画などがあります。詳しくは、こちらの記事「静物画とは?|描かれるモチーフとは|有名な静物画」を読んでみてください。

以上のように、バロックは、イタリアからヨーロッパ全域広がって、国ごとの社会背景などで、表現や内容が多様化しました。

まとめ

バロックは、18世紀初頭まで続きますが、ダイナミックで激しいバロック様式から、次の時代(18世紀初頭~)は、優美で繊細、甘美なロココ様式に続いていきます。

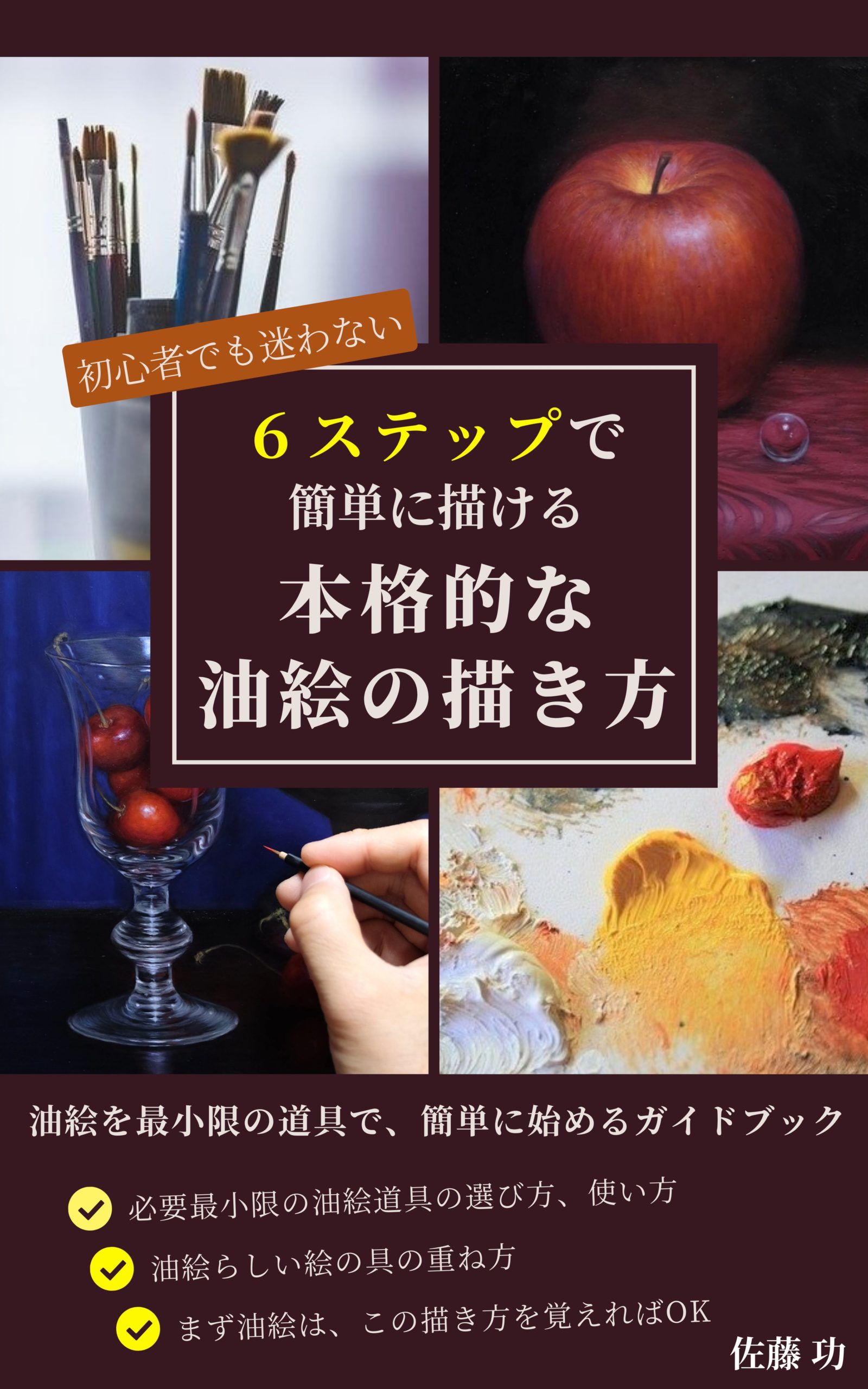

※最後にお知らせです。

油絵を学びたいあなたへ、

期間限定で、私が執筆した油絵の描き方の

「電子書籍」と「WEB動画講座」を無料でプレゼントします。

今すぐ以下のボタンから、

無料で受け取ってください。

油絵を学ぶ人の手助けになれば嬉しいです。