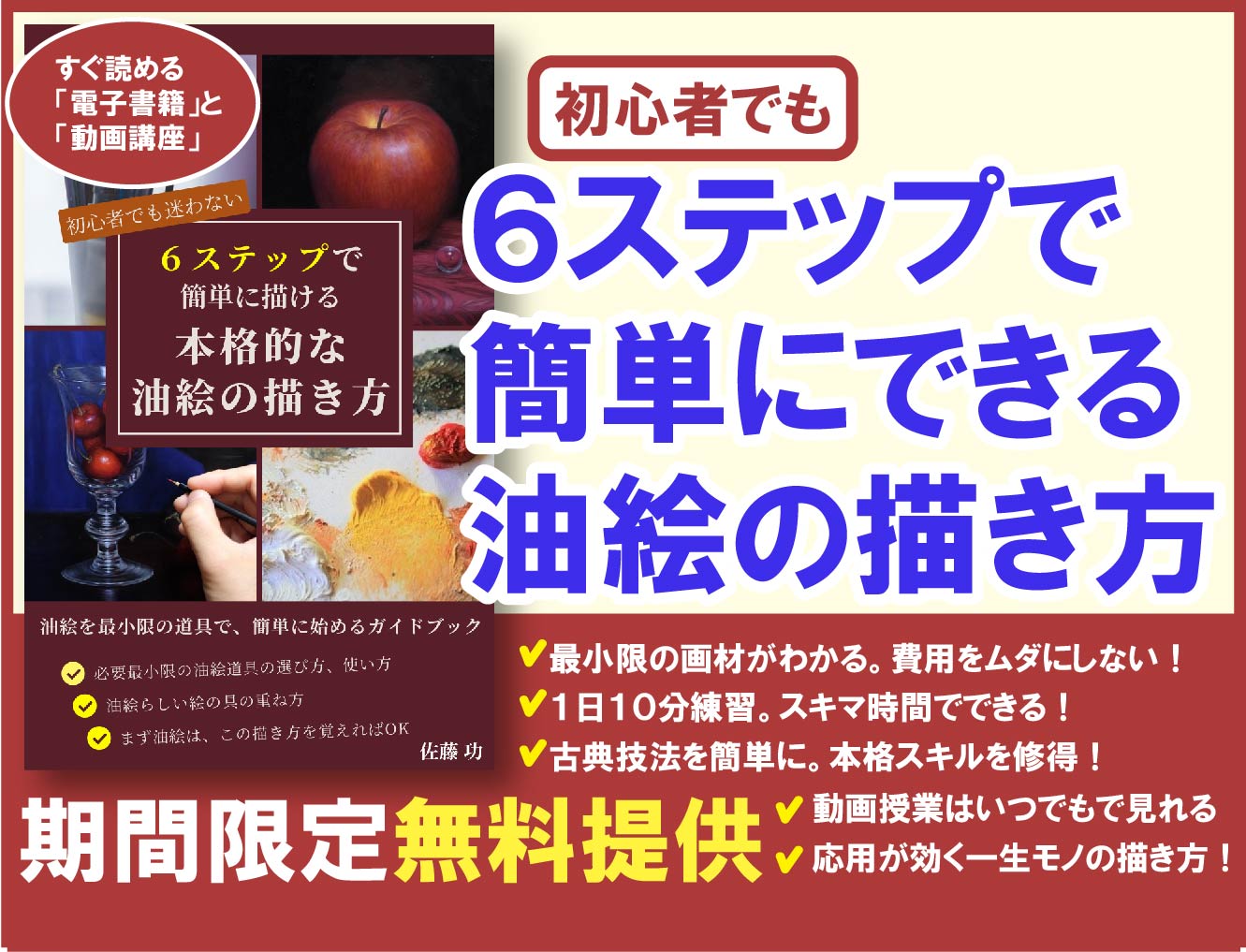

最初にお知らせです。

このサイトには

油絵を描いてみたい、いま学んでいる

という人が多くいらっしゃいます。

そのような人に、少しでも油絵を学ぶ

手助けができればと思い、

私の画家としての経験から

できるだけ、わかりやすいようにまとめた

油絵を学べる電子書籍と動画講座を

期間限定ですが、無料で提供しています。

ご興味の方は下のリンクから

詳細を確認できます。

ぜひ受け取ってご覧ください。

多くの人に油絵の楽しさと魅力を

知ってもらえたら嬉しいです。

油絵とは?わかりやすく説明

こんにちは、画家の佐藤功です。

油絵とは何でしょう?

私は画家として、日々、油絵を制作しているのですが、制作するための、油絵の具には独特の物質感、深い色合いやツヤ、などがあり、油絵は本当に魅力的だなと思っています。

油絵とは何か?さらに油絵の歴史について、有名絵画を交えて説明したいと思います。どなたでもわかるように、できるだけ簡単な言葉で、専門用語はかみくだいて説明しています。

油絵とは、

という感じです。順番に説明します。

1.顔料(色の粉末)を、油でくっつけて描いた絵

「顔料」(がんりょう)という色の粉末を、「油」で練って、それをキャンバスなどにくっつけて描いた絵、それが油絵です。

まず、「顔料」とは、何なのか?

「顔料」とは、様々な原料からつくられる色の粉末です。

では、具体的に、どのような原料から、どのような色がつくられるのでしょうか。

いくつか例を見てみましょう。

- 黄土→イエローオーカー

- 焼いた動物の骨→アイボリーブラック

- 金属類を化学的に処理した合成物→コバルトブルーなど

これらの例以外にも、たくさんあります。

次に、これらの「顔料」を練る「油」を説明します。この「油」は、空気に触れると固まる性質を持っている「乾性油」(かんせいゆ)という油を使用します。「顔料」を「乾性油」で練ったものが、「油絵の具」です。

※「乾性油」には、リンシードオイル、ポピーオイルなど数種類あります。

※「油絵の具」に含まれる材料は、「顔料」と「乾性油」以外にも、「樹脂」「体質顔料」「乾燥剤」など、他にもありますが、わかりやすくするために、ここでは割愛します。

「油絵の具」の中の「乾性油」が接着剤の役割となり、キャンバスに「顔料」をくっつけることができます。そのようにして、描かれた絵が油絵です。

「乾性油」のように、「顔料」をくっつける接着剤の役割となる材料を「展色材」(てんしょくざい)といいます(あるいは、「バインダー」ともいいます)。

ちなみに、この「顔料」を練る「展色材」の部分を、

「アラビアゴム」で練れば、「水彩絵の具」

「アクリルエマルジョン」で練れば、「アクリル絵の具」

となります。

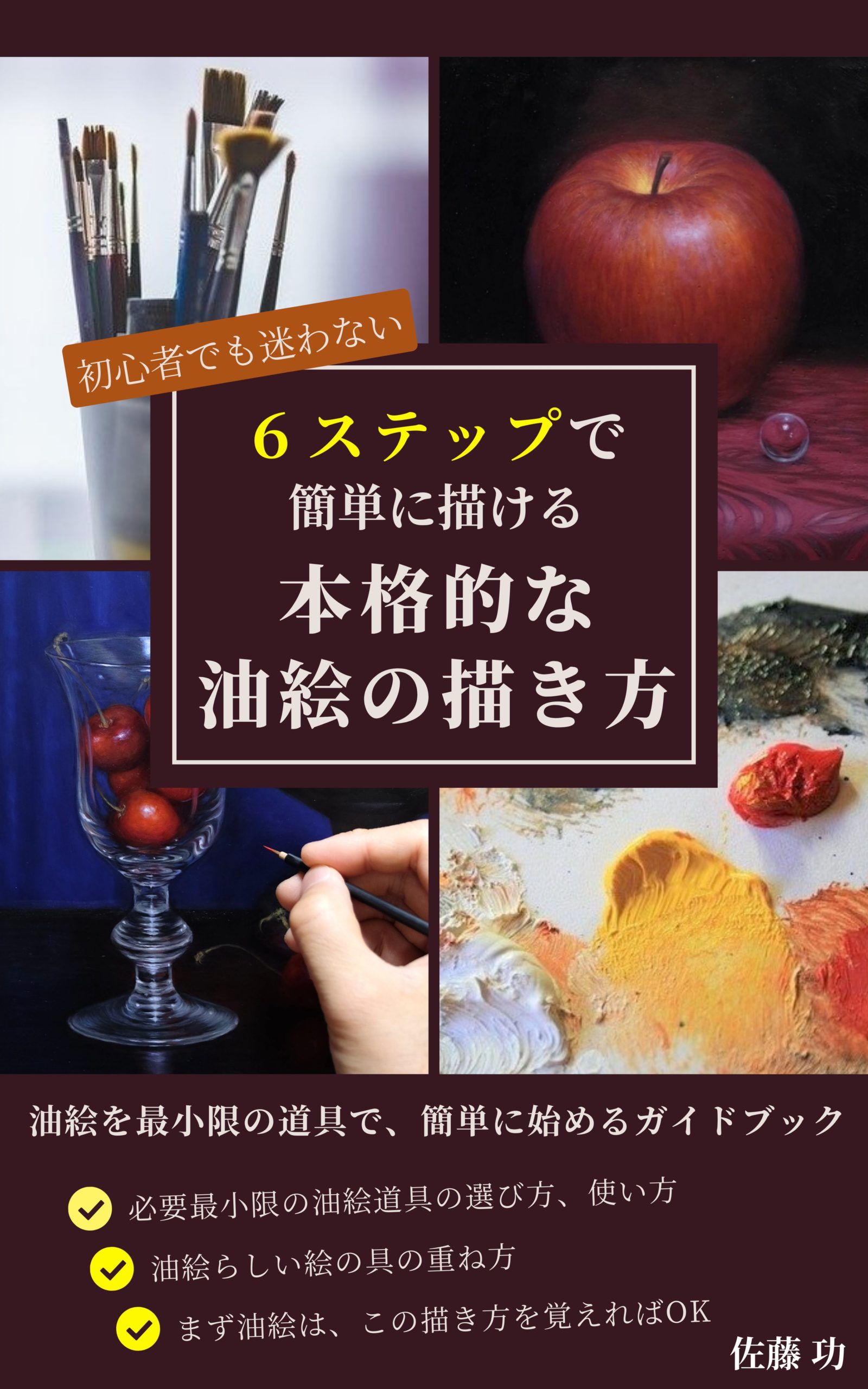

この記事をご覧になっている

油絵を描いてみたい、いま学んでいる

そういった人に

私の画家としての経験から書いた、

油絵を学べる

「電子書籍」と「動画講座」を

期間限定ですが、無料で提供します。

(初心者、経験者とも活用できます)

多くの人に油絵の楽しさと魅力を

知ってもらえたら嬉しいです。

ご興味の方は下のリンクから

詳細を確認できます。

ぜひ受け取ってご覧ください。

<あわせて読みたい>

〇油絵に必要な道具|買ってはいけないものは?|油絵の具、溶き油の選び方は?【初心者にわかりやすく説明】

〇油絵は独学できるの?【結論:独学できます】初心者~経験者まで参考になります

2.油絵の歴史とは?描かれている歴史が長い(15世紀ころ~現在)

油絵の歴史は長く、15世紀前半に、ネーデルランド(現オランダ、ベルギーあたり)の画家ヤン・ファン・エイクが油絵の技法を確立したといわれています。

その後、油絵は、技法・材料の発展や変化をしながら、現在まで描かれています。

油絵と聞くと、多くの方は、おそらく下の絵のように、絵の具を、ざくざくと素早く塗りこめたように描いた絵画を思い浮かべるかもしれません。

これは、1886年に、フランスの印象派の画家クロード・モネによって描かれた「パラソルを差す女」です。

上のような印象派の油絵が、日本で一般的に知られる ”油絵” というイメージだと思います。

これは、フランスで印象派が評価されていた19世紀末頃~20世紀初頭、日本の近代化とともに、江戸末期~明治にかけて西洋から日本に油絵が入ってきたこと。それと当時、1887年に設立された東京美術学校(現東京芸術大学)の西洋画科(1896年新設)で教える教授陣の多くは、フランスなど西洋への留学で学んできたこと。それらが影響していると考えられます。

もう少し具体的に説明すると、当時のフランスは文化の中心地で、そこで高く評価されていた印象派の他に、エ・コールド・パリ、フォービズム、表現主義、アカデミック、など様々な絵画表現がありました。留学した日本人画家は、様々な絵画表現に影響を受けましたが、特に印象派の影響を受けていたようです。

印象派の影響を受けて帰国した日本人画家が教授となり、東京美術学校で教えていたので、日本では、油絵の具を、ざくざくと素早く塗りこめたように描いた印象派のような絵画が広まっていき、油絵のイメージとして定着したのだと考えられます。

一方、これに対して、時代はさかのぼり、下の絵は、油絵の技法を確立したといわれるヤン・ファン・エイクによって1434年に描かれた「アルノルフィーニ夫妻の肖像」です。

印象派のモネの荒いタッチ、光を感じさせる明るい色彩、に比べて、とても細かく描かれて、色合いも重厚で深みがあります。

この時代には、もちろん現在のようにチューブ入りの油絵の具は存在しませんでした。当時は、画家自身が描くときに「顔料」を「乾性油」で溶いて、サラサラの状態で、白い地塗りを施した板に塗っていきます。それが乾いたら、さらに塗り重ねていく、ということを繰り返していました。これにより、上のエイクの作品のように細密な描写や、透明感のある油の塗膜が形成され、深い色合いを実現しました。

同じ油絵といっても、前述のモネによって描かれた油絵とは、描き方も、絵画自体の印象もかなり違います。モネの時代は、チューブ入りの絵の具はありましたので、印象派の画家たちは、屋外にチューブ入りの絵の具を持っていき、日の光があるうちに素早くザクザク描いていました。

油絵といっても時代や国によって、技法や描き方がかなり違ってきます。

ヤン・ファン・エイクの油絵の技法は、その後、ネーデルランドから南方のイタリアに伝わって、ルネサンスへ影響を及ぼしていくことになります。

3.独特の深い色合い・輝きを放つ

たくさんの絵画を鑑賞した方なら、気づいていると思いますが、油絵には独特の深い色合い、輝きがあります。これは他の絵画にはない特徴でもあります。

もちろん、すべての油絵というわけではありません。描き方や油絵の具・溶き油の使い方にもよります。

(印象派の絵の中には、油分が少なくカサカサの絵肌の絵が少なくありません)

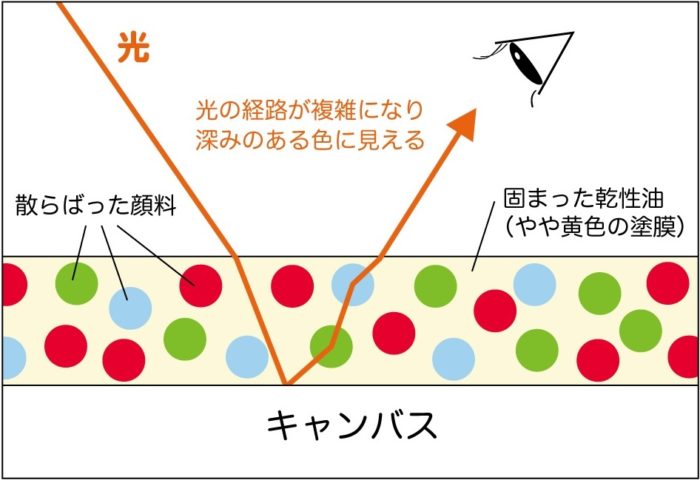

なぜ、油絵は、深い色合いを感じるのかを、専門的、かつ、できるだけ簡単に下の図解で説明します。

・キャンバスに「油絵の具」で絵を描くと、くっつける成分である「乾性油」が、色の成分である「顔料」を含んだ状態で固まります。

・この「乾性油」は固まっても量は減りません。

・ですので、固まった「乾性油」の塗膜の中に、「顔料」が散らばった状態になります。

・その「乾性油」の、やや黄色の透明な塗膜を通して、様々な色が発色しますが、この「乾性油」の塗膜の屈折率の影響を受けて、光の経路が複雑になり、発色する色が深みを帯びて見えるのです。

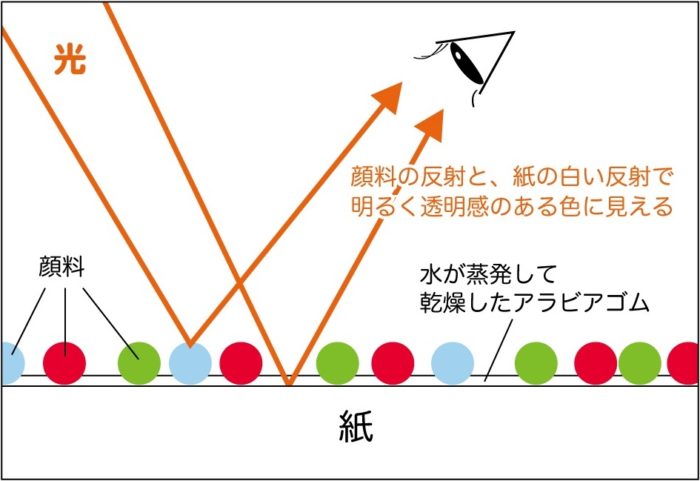

これに対して水彩画は、

・紙に「水彩絵の具」で絵を描くと、くっつける成分である「アラビアゴム」と「水」、色の成分である「顔料」を含んだ状態で乾燥します。

・乾燥の際、水分は蒸発して無くなります。

・そして、「アラビアゴム」で「顔料」を軽く紙にくっつけている状態になります(「油絵の具」のようにガッチリと厚い塗膜はできません)。

・むき出しになった「顔料」の発色と、「顔料」と「顔料」の隙間の白い紙の反射によって、発色する色が、明るい透明感をもって見えるのです。

このように比較してみて「油絵の具」独特の深い色合いの仕組みがわかりましたでしょうか。油絵を鑑賞するときに、発色の仕組みも意識して見てみると、おもしろいかもしれませんね。

<あわせて読みたい>

〇【美術館 おすすめ】 画家視点で4選 (東京 六本木 上野 渋谷)

〇【美術館】画家が、おすすめする鑑賞方法「興味ない絵は1秒見るだけでよい」

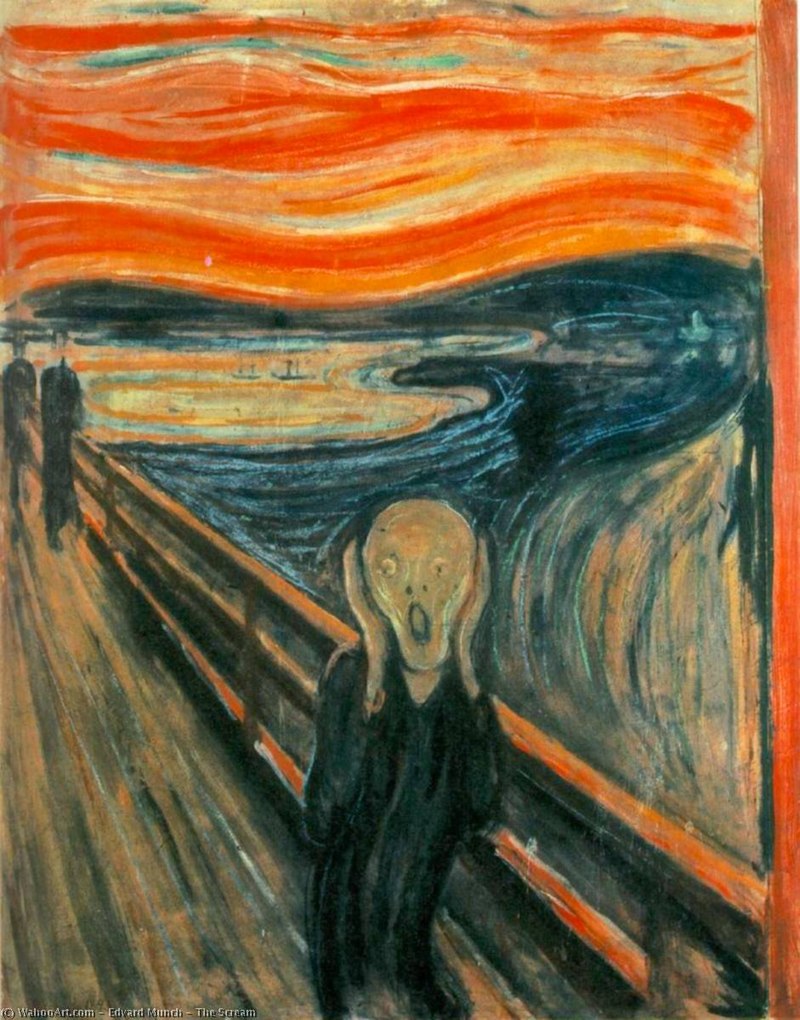

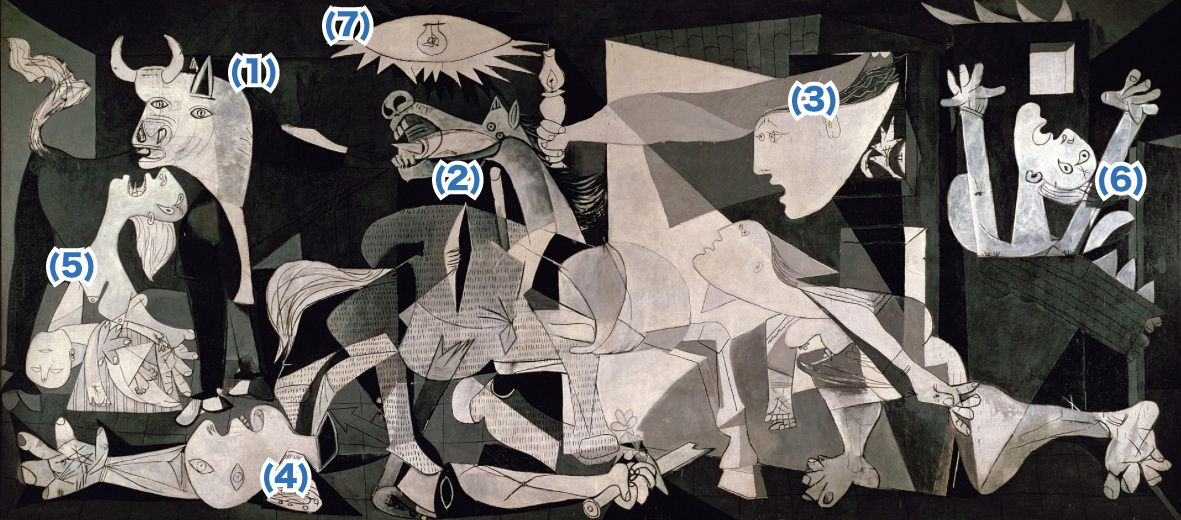

4.有名な絵画には、多くの油絵がある

油絵は、約600年近くの歴史があり、様々な地域で描かれていますので、たくさんの有名絵画も存在します。

そのいくつかを紹介します。

※最後にお知らせです。

油絵を学びたいあなたへ、

期間限定で、私が執筆した油絵の描き方の

「電子書籍」と「WEB動画講座」を無料でプレゼントします。

今すぐ以下のボタンから、

無料で受け取ってください。

油絵を学ぶ人の手助けになれば嬉しいです。